“Il campo era la mia anima”: voci dalla Cisgiordania

REUTERS\Mussa Qawasma

Immaginate di uscire di casa per andare al lavoro, a scuola, all’università o semplicemente a fare la spesa. Immaginate di dover attraversare il paese vicino per visitare un parente o per un appuntamento qualsiasi, immaginate quindi di fare una qualsiasi di quelle azioni quotidiane che compiamo senza nemmeno pensarci.

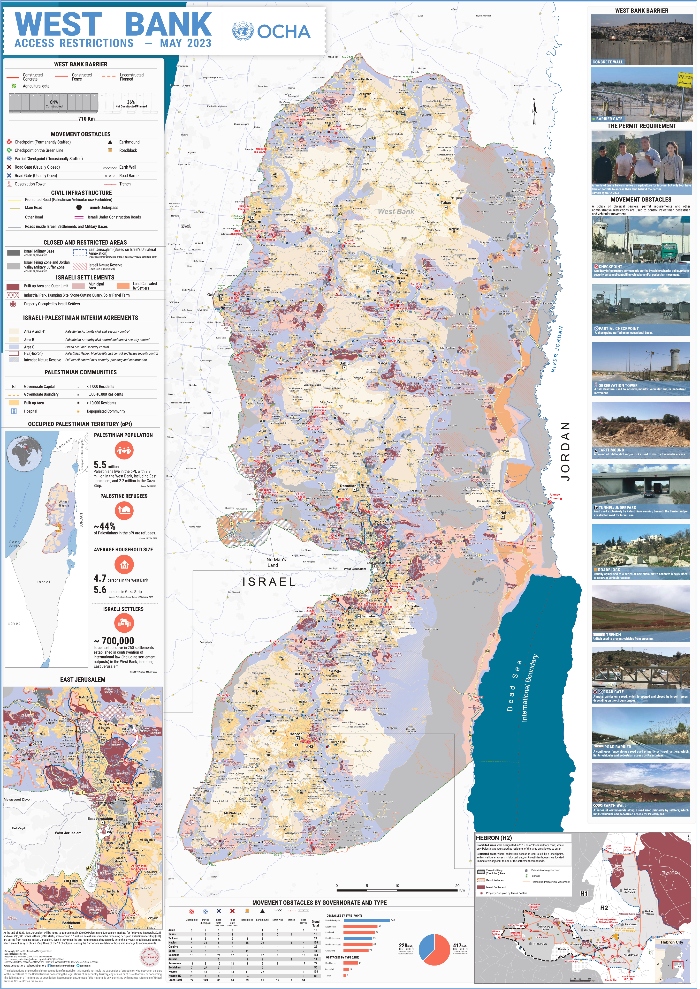

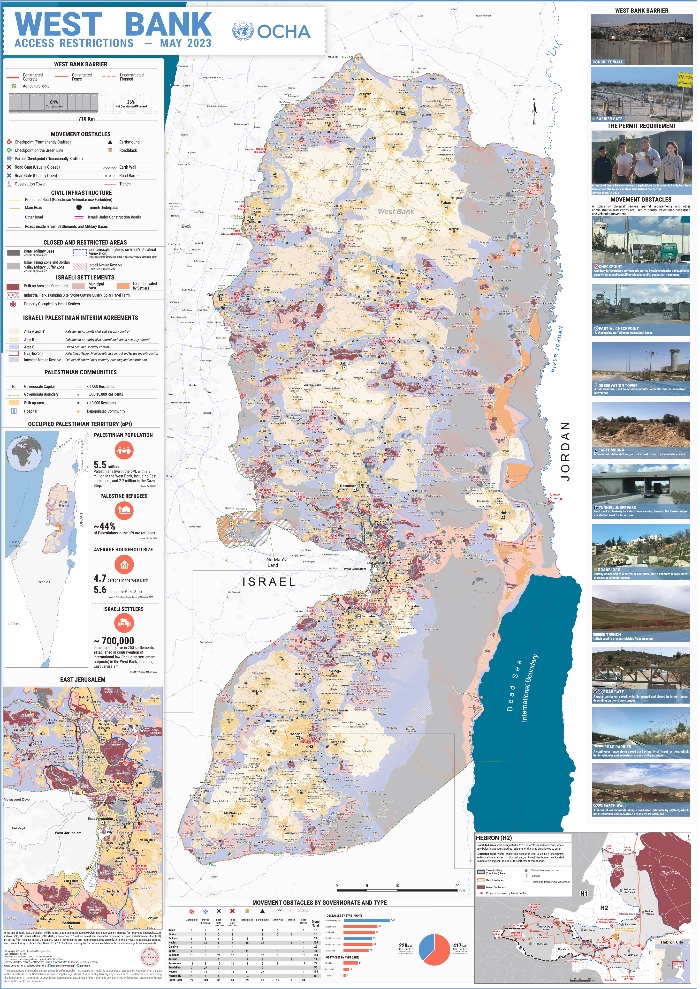

Ora immaginate di essere fermati da un esercito: soldati armati che vi chiedono i documenti, vi interrogano, vi trattengono. E che, senza spiegazioni, possono rispedirvi indietro, rendendo impossibile raggiungere anche la destinazione più banale. Questa, in Cisgiordania, non è un’ipotesi: è la quotidianità. Una quotidianità fatta di checkpoint, controlli arbitrari, attese interminabili, permessi negati.

Beatrice è passata in redazione a Il Bo Live per raccontarci la sua esperienza. È da poco tornata dalla Cisgiordania, dove ha partecipato alla conferenza di Kairos Palestine e ha visitato diverse comunità tra Betlemme, Jenin e la Valle del Giordano. Una sola settimana che però ha cambiato radicalmente il suo sguardo.

“ Una cosa è studiare l’apartheid sui libri un’altra è vederlo e viverlo

Un contesto necessario: Kairos Palestine 2

Durante il suo viaggio è stato presentato Kairos Palestine 2, il nuovo documento dei cristiani palestinesi che rinnova e approfondisce il messaggio del Kairos del 2009. Se il primo era stato scritto “dal cuore dell’occupazione”, questo nasce “dal cuore del genocidio”, in un contesto segnato da violenza estrema, apartheid consolidata e un collasso morale internazionale senza precedenti.

Il documento rifiuta ogni linguaggio eufemistico e nomina con chiarezza la realtà: genocidio, pulizia etnica, colonialismo d’insediamento, apartheid e suprematismo. Denuncia apertamente anche l’ipocrisia della politica globale e il silenzio – o la complicità – di molte chiese.

Rilanciando e ampliando l’eredità del 2009, Kairos 2 pone al centro la resistenza creativa e nonviolenta, elevando la sumud – la perseveranza quotidiana – a categoria teologica. Chiede alla chiesa globale una solidarietà concreta e non simbolica: pressioni politiche, boicottaggi, disinvestimenti, sanzioni, embargo sulle armi e meccanismi di responsabilità internazionale.

Infine, richiama con forza la necessità di sostenere la presenza cristiana in Terra Santa, parte integrante della storia e dell’identità del Paese: non un simbolo astratto, ma una comunità viva da proteggere e accompagnare.

Che cos’è Kairos

Kairos Palestine è un movimento ecumenico cristiano nato nel 2009 con la pubblicazione del documento A Moment of Truth, un appello alle chiese e alla comunità internazionale affinché riconoscano la sofferenza del popolo palestinese e si impegnino per una pace giusta.

Il movimento definisce l’occupazione come “un peccato contro Dio e contro l’umanità” e rifiuta ogni teologia che la giustifichi.

Sostiene la resistenza nonviolenta, la dignità umana, i diritti fondamentali e il diritto all’autodeterminazione. Invita credenti, istituzioni e società civile a “alzare la voce”.

Beatrice ha partecipato al viaggio come rappresentante di Kairos Italia, nell’ambito di un percorso di testimonianza e solidarietà verso le comunità palestinesi che vivono in condizioni di occupazione.

Il suo ruolo era ascoltare, osservare e raccogliere testimonianze dirette, da condividere poi al rientro per contribuire a diffondere consapevolezza.

Intanto, chi sei?

“Io sono Beatrice, ho 26 anni, sono una studentessa, ma che sto anche lavorando nell'ambito delle migrazioni. Studio a Parigi un master sui diritti umani e azione umanitaria con un focus nelle migrazioni alla Sciences Po ma sto facendo adesso uno stage per SOS Méditerranée eh che è un'organizzazione che fa operazioni di soccorso nel Mediterraneo”.

Tu sei qui perché hai fatto un'esperienza tanto interessante quanto particolare in questo periodo e forse anche quanto necessaria. Allora, sei stata in Cisgiordania, per quanto tempo e come si è presentata l’occasione?

“Sono stata una settimana e l’occasione si è presentata in modo del tutto inatteso. Una ragazza che avrebbe dovuto rappresentare Kairos Palestine alla conferenza di lancio del documento Kairos 2 non poteva più partire. Tramite contatti mi è arrivato questo messaggio che mi chiedeva se volevo partire e rappresentare questa organizzazione a questa conferenza (il contatto è arrivato da don Nandino Capovilla, prete da sempre attivo nei territori palestinesi e nell’agosto scorso espulso da Israele ndr). Allo stesso tempo mi dicevano che avrei avuto anche l’opportunità di vedere da vicino la realtà palestinese e fare varie visite solidali. Ho accettato immediatamente: avrei partecipato alla conferenza e visitato diverse realtà palestinesi”.

Quanto conoscevi la situazione prima di partire? Quanto in questo periodo ti sei interessata o sei stata anche colpita da quello che sta accadendo lì?

“Eh, questa è una bella domanda perché mi sono sempre molto interessata alla questione palestinese, sono sempre è stata molto attivista nelle strade e però mi sono resa conto che ad andare lì capisci molte più cose. Pensavo di essere preparata, ma vedere con i propri occhi cosa significa vivere sotto occupazione è un’altra cosa. Una volta che sei lì e le vedi coi tuoi occhi è tutta un'altra cosa, proprio capisci il sistema di occupazione di apartheid che riguarda la quotidianità dei palestinesi. Quello che per loro è la quotidianità, per me era una violazione costante dei diritti umani”.

“Per chi ci vive, tutto questo – continua Beatrice fuori microfono - i checkpoint, le demolizioni, le restrizioni, la presenza dei coloni armati, finisce per essere normalizzato. Non perché sia normale, ma perché quando cresci dentro un sistema del genere lo naturalizzi senza volerlo: è l’unica realtà che ti è concessa. Per me, invece, vedere tutto questo con i miei occhi significava assistere a una violazione continua dei diritti umani. Ed è lì che capisci davvero che non si tratta di geopolitica astratta, ma di un sistema strutturato che entra nella vita di ogni persona, ogni singolo giorno.

E soprattutto capisci un’altra cosa: l’impunità con cui Israele riesce a portare avanti tutto questo. È un’impunità che viola apertamente sia il diritto internazionale umanitario, quindi le regole che dovrebbero proteggere le popolazioni sotto occupazione, come il divieto di punizioni collettive, di trasferimenti forzati o di insediamenti del potere occupante, sia il diritto internazionale dei diritti umani, che dovrebbe garantire libertà di movimento, diritto alla salute, all’istruzione, alla dignità.

Eppure tutto questo avviene ogni giorno, senza conseguenze. E lì ti chiedi: ‘com’è possibile?’

Perché quando le violazioni diventano la normalità, e quando chi le commette non ha nessuna forma di responsabilità né politica, né giuridica, né internazionale, allora capisci che il problema non è solo l’occupazione in sé, ma il fatto che non esiste nessun meccanismo che la fermi. Per me questo è stato il punto più forte: rendermi conto che l’impunità non è un effetto collaterale, ma una parte integrante del sistema. Ed è proprio questa impunità che permette che la quotidianità palestinese sia fatta di ostacoli, umiliazioni e diritti negati”.

Io parto subito da un fatto di cronaca, poi torniamo proprio sul tuo viaggio perché mi interesserebbe capire anche come è stato organizzato il tuo viaggio, però parto proprio da un fatto di cronaca di cui non se n'è parlato molto e che è accaduto nei giorni scorsi. Degli italiani, dei ragazzi, dei cooperanti italiani e anche un canadese sono stati aggrediti da coloni mentre erano in Cisgiordania. Cosa hai pensato leggendo la notizia?

“Mi ci sono immediatamente rivista. Ogni volta che sento notizie sulla Palestina il mio cervello mi riporta in quelle strade bellissime, con questa gente meravigliosa che ti accoglie anche in mezzo a situazioni assurde. Leggendo questa notizia mi è tornata in mente una conversazione che io e la delegazione di Pax Christi International abbiamo avuto durante il viaggio, con la famiglia di Tent of Nations. Loro ospitano volontari internazionali proprio nelle loro terre, in mezzo alle colonie, perché la presenza di persone straniere a volte riesce a frenare, o almeno a rendere più visibili, gli attacchi dei coloni. Già questo dice tanto: hai bisogno di “scudi umani” internazionali per continuare semplicemente a vivere sulla tua terra.

E da lì il passo ai coloni è stato naturale, perché poco dopo abbiamo parlato con Andrey, un attivista che da anni documenta e filma gli attacchi dei coloni israeliani. Lui ci ha detto una cosa molto chiara: non è un problema di “pochi estremisti”. È un sistema. Stato, esercito, polizia, tribunali, governo, amministrazione: funzionano come ingranaggi coordinati che rendono normale ciò che, visto da fuori, sarebbe inaccettabile – uccisioni quasi quotidiane, violenze contro civili, furti di terra. I coloni sono la prima linea, quelli che vedi, ma dietro c’è tutta una struttura che li protegge, li giustifica e spesso li incoraggia.

Mi ha colpito molto quando ci spiegava che vengono usati anche minorenni, “soldati-bambini” li chiamava lui: ragazzi presi da contesti difficili, mandati a partecipare agli attacchi, sapendo che essendo minori è più complicato pubblicare le loro immagini o perseguirli. Nella sua lettura non è solo violenza casuale, ma un meccanismo pensato per spingere fuori quante più famiglie palestinesi possibile e sostituirle con coloni israeliani. Secondo Andrey non dobbiamo aspettarci un cambiamento “spontaneo” dall’interno della società israeliana, perché la logica di superiorità razziale, diceva, è entrata nelle istituzioni, nell’educazione, nell’esercito”.

Nel corso dell’intervista, Beatrice ha ricordato anche la testimonianza di una giovane palestinese picchiata da un soldato perché sospettata di aver scattato una foto. Era un episodio emblematico dell’atmosfera di intimidazione che molte donne vivono ai checkpoint.

Facciamo un passaggio indietro, hai avuto una preparazione prima del viaggio?

“Non una formazione formale. Mi sono affidata alla ragazza con cui viaggiavo, che era già stata in Palestina. Poi all’aeroporto di Tel Aviv ti fanno molte domande e rilasciano una “blue card” da portare sempre con te, anche ai checkpoint.”

Al ritorno, ha raccontato Beatrice, i controlli sono stati perfino più severi: interrogatori già all’ingresso dell’aeroporto, lo zaino ispezionato oggetto per oggetto, e sospetti perfino per una minuscola bandiera palestinese stampata su una bottiglietta d’acqua.

Come si arriva materialmente in Cisgiordania?

“Ho preso un volo diretto da Roma a Tel Aviv. Lì ci aspettava un tassista palestinese con ID israeliano. Il viaggio verso Betlemme è stato il primo impatto con la realtà dell’occupazione: lungo la strada vedi cartelli che indicano solo le colonie israeliane, mentre i villaggi palestinesi semplicemente non esistono sulla segnaletica ufficiale. È una forma di invisibilità voluta: se non lo nomini, non esiste. Poi arrivi al muro e ai checkpoint. Non appena entrati a Betlemme, una delle prime immagini che ricordo è il grande murale dedicato a Shireen Abu Akleh.”

Shireen era una giornalista palestinese uccisa mentre stava facendo il suo lavoro, con la scritta “Press” ben visibile sul giubbotto. Questo è un caso simbolo secondo l’attivista: “un sistema di impunità alla base dell’occupazione e dell’apartheid in atto – ci dice fuori microfono -. Un sistema in cui, anche quando le prove sono schiaccianti e tutto il mondo vede cos’è successo, non c’è responsabilità, non c’è giustizia, non c’è verità riconosciuta".

"E purtroppo Shireen non è un caso isolato - testimonia Beatrice -. Qualche giorno dopo, entrando all’Aida Camp, ho visto anche il murale dedicato ad Aboud Shadi, un bambino palestinese di 13 anni ucciso da un cecchino israeliano. Il murales si trova proprio all’ingresso del campo, accanto alla grande chiave simbolica che sovrasta il portone, che ricorda la chiave che le famiglie palestinesi portarono con sé nel 1948, convinte che sarebbero ritornate nelle loro case, nei loro villaggi".

La scritta sul murale di Aboud è straziante. Dice, in sintesi: “Ero qui con i miei amici quando un cecchino israeliano mi ha sparato.” E poi quella domanda che resta sospesa: “Mi chiedo se la comunità internazionale porterà mai giustizia ai bambini palestinesi.”

Anche in questo caso, nessuno è stato ritenuto responsabile. Nessuna indagine efficace, nessuna verità riconosciuta, nessuna giustizia. È la stessa logica vista nel caso di Shireen Abu Akleh: un sistema di impunità che protegge chi uccide e lascia senza voce chi muore.

Dove hai soggiornato e quali luoghi hai visitato?

“Ho alloggiato a Betlemme. La settimana è stata scandita da incontri e visite solidali.

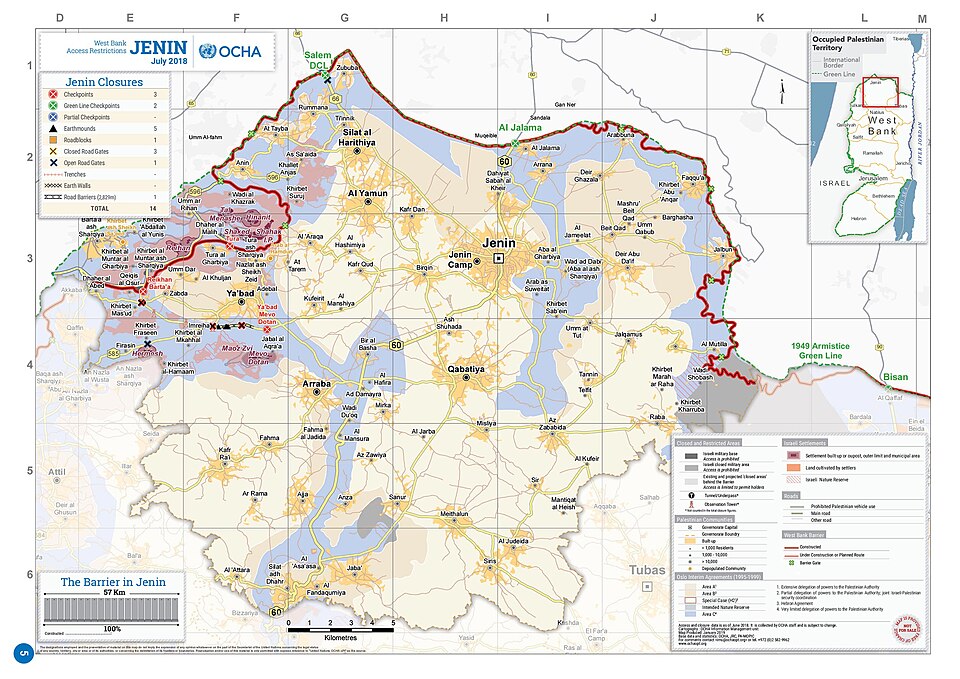

Il secondo giorno siamo state nella Valle del Giordano, dove l’occupazione è evidente nella gestione dell’acqua e delle risorse. È un’area sotto totale controllo israeliano e per raggiungerla - ci racconta Beatrice fuori microfono - siamo usciti da Betlemme attraversando il Container checkpoint, uno dei passaggi obbligati che collegano il Sud con il Nord-Est della Cisgiordania. Il nome Container checkpoint ha origini molto concrete e popolari: inizialmente, quel punto non era un posto di blocco, ma semplicemente una bottega costruita dentro un container (un “dukkan”), gestita da un uomo locale che vendeva bevande e generi di prima necessità a chi attraversava la strada. Con l’intensificarsi delle restrizioni di movimento - soprattutto a partire dagli anni ’90 e con l’escalation della seconda Intifada - quel luogo è diventato un checkpoint militare interno. Oggi il Container svolge il ruolo di spartiacque: separa letteralmente il sud dal nord della West Bank e controlla il traffico palestinese che tenta di spostarsi tra le due aree. Poi siamo andate a Jenin, che formalmente è sotto l’Autorità Palestinese ma subisce comunque incursioni militari”.

Il paesaggio della Valle del Giordano è composto da una vegetazione rigogliosa, palme e agrumeti, un verde che Beatrice non ha esitato a definire “sorprendente in mezzo a una realtà politicamente così complessa”.

“In quei campi - continua - abbiamo visto vasti ettari di palme sono sotto controllo israeliano: un chiaro segno di come l’agricoltura nella valle non sia solo produzione, ma anche un tempo di dominio territoriale. Diverse organizzazioni denunciano che vaste aree della valle - comprese quelle ad alta produttività - siano in mano a coloni o sotto giurisdizione militare israeliana, limitando fortemente l’accesso dei palestinesi alle terre fertili. Inoltre, il controllo dell’acqua è un nodo cruciale: l’uso sproporzionato delle risorse idriche da parte degli insediamenti e la gestione discriminatoria dell’acqua impediscono a molte famiglie palestinesi di irrigare i loro campi o abbeverare il bestiame. L’intenso prelievo d’acqua dal fiume Giordano - attraverso dighe, irrigazione e reti idriche israeliane e regionali - ha drasticamente ridotto il flusso che alimentava il Mar Morto. Oggi il lago riceve solo una frazione dell’acqua storica, fattore tra i principali che spiegano il suo progressivo prosciugamento.” Questo fa sì che, nonostante le potenzialità agricole altissime, la vita diventi insostenibile per chi è escluso da questi diritti. Secondo diversi rapporti, circa l’87 % della terra nella Jordan Valley è classificata come Area C o riservata a insediamenti e zone militari, rendendo solo una minima parte dello spazio utilizzabile o abitabile per le comunità palestinesi”.

Dagli accordi di Oslo, firmati nel 1993 tra il governo israeliano e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, la Cisgiordania è stata divisa in tre settori: l’area A, la B e la C.

“Durante la visita alla Valle del Giordano - continua la testimonianza di Beatrice -, la nostra guida ci ha spiegato che la Mekorot, cioè la compagnia idrica nazionale israeliana, controlla tutte le risorse d’acqua sia in Israele sia nei territori occupati, inclusa la Cisgiordania. Dal 1967 in poi, con l’occupazione della Cisgiordania, le autorità israeliane hanno assunto il controllo esclusivo della gestione dell’acqua. Questa zona, che un tempo era frequentata da palestinesi per escursioni e pic-nic, grazie alla presenza di sorgenti, vegetazione e accesso all’acqua, oggi è spesso recintata o resa inaccessibile a gran parte della popolazione locale”.

Che tipo di controlli hai incontrato ai checkpoint?

“Molto vari: alcuni sono strutture permanenti, altri barriere temporanee.

Il momento più forte, per me, è stato il tragitto da Betlemme a Gerusalemme in autobus palestinese. Quella è stata davvero l’esperienza che mi ha lasciato il segno. Quando ho preso il bus di linea palestinese ho visto chiaramente cosa significa vivere in una società divisa in categorie: una popolazione di serie A e una di serie B.

I veicoli israeliani passano senza fermarsi; quelli palestinesi invece devono mettersi in fila. Noi abbiamo atteso circa mezz’ora e poi ci hanno fatti scendere, siamo stati messi in fila lungo due sbarre in ferro e ci hanno controllato uno a uno. Mentre controllavano i documenti, un soldato girava intorno al pullman, lo ispezionava sopra e sotto per verificare che non ci fosse nulla di “sospetto”. È una scena di controllo totale, sul mezzo e sulle persone.

La cosa che colpisce di più è l’incertezza: puoi impiegare venti minuti o tre ore, oppure arrivare e trovare tutto chiuso senza preavviso”.

E qui l’esperienza personale di Beatrice si collega ai dati pubblicati da Balasan Initiative, un’organizzazione fondata da giovani cristiani palestinesi che documenta quotidianamente proprio queste dinamiche di controllo. Secondo l’organizzazione, dopo il 7 ottobre in Cisgiordania ci sono circa 1.200 checkpoint e, in totale, quasi 850 ostacoli al movimento tra blocchi di cemento, cancelli e terrapieni. È un sistema capillare che condiziona ogni aspetto della vita.

Balasan insiste molto anche sul fatto che questi varchi non sono solo punti di controllo: sono luoghi dove si esercita un potere che incide sui corpi delle persone. Le donne, in particolare, raccontano di umiliazioni e perquisizioni invasive ai checkpoint, attese interminabili sotto il caldo o il freddo, e perfino conseguenze sulla salute come aborti spontanei dovuti a ore in piedi senza possibilità di riposo e di attesa. È un tipo di violenza meno visibile, ma molto profonda, che tocca la dignità e la sicurezza quotidiana.

Quando vivi anche solo un tratto di strada così, capisci che è la tua giornata, il tuo lavoro, la tua salute, perfino la possibilità di andare a trovare un familiare che dipendono dal fatto che un soldato, quel giorno, decida se puoi passare o no. La vita dei palestinesi è regolata in ogni dettaglio da questo sistema di ostacoli, di permessi e di controlli.

Quali testimonianze ti hanno colpito di più?

“Quelle ascoltate a Jenin, nel campo profughi colpito dall’operazione “Iron Wall”. È stato uno dei momenti più forti del viaggio. Come ti dicevo, dalla Valle del Giordano ci siamo spostati a Jenin per incontrare alcune donne e ragazze che sono state sfollate con la forza dopo l’assalto delle forze israeliane.

Il campo di Jenin non è un posto qualsiasi: esiste dal 1953, nato per accogliere i rifugiati della Nakba. Nel tempo è diventato molto più di un luogo fisico: è una comunità, una memoria vivente, un pezzo di identità. E sentir raccontare da loro cosa è successo durante l’operazione “Iron Wall” è stato devastante. Non si parla solo di case distrutte, ma di una vita intera sradicata. Una ragazza di 17 anni ci ha detto una frase che non dimenticherò mai: 'Il campo era la mia anima. Ora non ho più un’anima.'

E quando lo senti detto in quel modo, capisci che non sta parlando di muri e stanze, ma di radici, di un senso di appartenenza che è stato spezzato.

Poi c’era una ragazzina di 12 anni che ci raccontava quanto fosse difficile studiare dove vivono ora, nei dormitori dell’Arab American University che le ospita temporaneamente. Diceva:'Nel campo la scuola era vicina, avevo i miei amici. Adesso siamo tutti sparsi.'

Era una bambina, ma parlava come qualcuno che ha dovuto crescere troppo in fretta.

E una madre ci ha parlato del legame quasi spirituale con il campo:'Il campo significa attesa. L’attesa di tornare alla terra dei nostri antenati.'

Quella parola, attesa, la dicono spesso. Per loro il campo non è solo il luogo del presente, ma il ponte con la storia della propria famiglia, con ciò che è stato perduto nel 1948.

E poi c’è stata la voce di R., anche lei dodicenne, che è uscita piangendo dalla stanza mentre ascoltava le altre, poi ha trovato la forza di rientrare e dirci:'Perché dobbiamo meritare questo? Non riusciamo più a sopportare lo stress.'

Sono testimonianze che ti entrano dentro perché ti fanno capire che la violenza non è solo fisica o militare. È la violenza di spezzare una comunità, di togliere alle persone il luogo che per settant’anni ha custodito le loro storie e la loro identità.

E quando lo senti dalla voce di una bambina, capisci che ciò che è stato distrutto non è solo un luogo, ma un’intera continuità di vita.

Beatrice ha visitato anche organizzazioni palestinesi impegnate nella promozione della non violenza, tra cui l’Arab Educational Institute. Accanto al muro dell’apartheid, l’istituto ha creato il Wall Museum: storie personali appese direttamente al cemento, un archivio vivente di resistenza e vulnerabilità. Un museo volutamente temporaneo, perché – dicono loro – il muro, un giorno, dovrà cadere.

“ Il campo era la mia anima. Ora non ho più un’anima

Nelle persone che hai incontrato hai percepito rassegnazione, desiderio di partire o altro?

Rassegnazione no. Stanchezza sì, tanta. E il desiderio di vivere una vita normale.

Molti palestinesi cristiani che ho incontrato si percepiscono come una minoranza nella minoranza. Dopo il 7 ottobre molti hanno lasciato la Cisgiordania, complice il crollo del turismo.

In che modo questa esperienza ha cambiato il tuo sguardo? E come pensi che se ne parli qui?

Studiare l’occupazione è una cosa, vederla in atto un’altra. Il muro, i checkpoint, la gestione delle risorse, gli attacchi dei coloni: tutto assume un altro peso quando ascolti chi subisce queste violazioni ogni giorno. Torni con una consapevolezza diversa.

Ne parliamo abbastanza? No, non abbastanza.

Tutte le persone incontrate ci hanno detto la stessa cosa: “Tornate e raccontate di noi”. È la richiesta più forte.