La musica anti-classica di Erik Satie

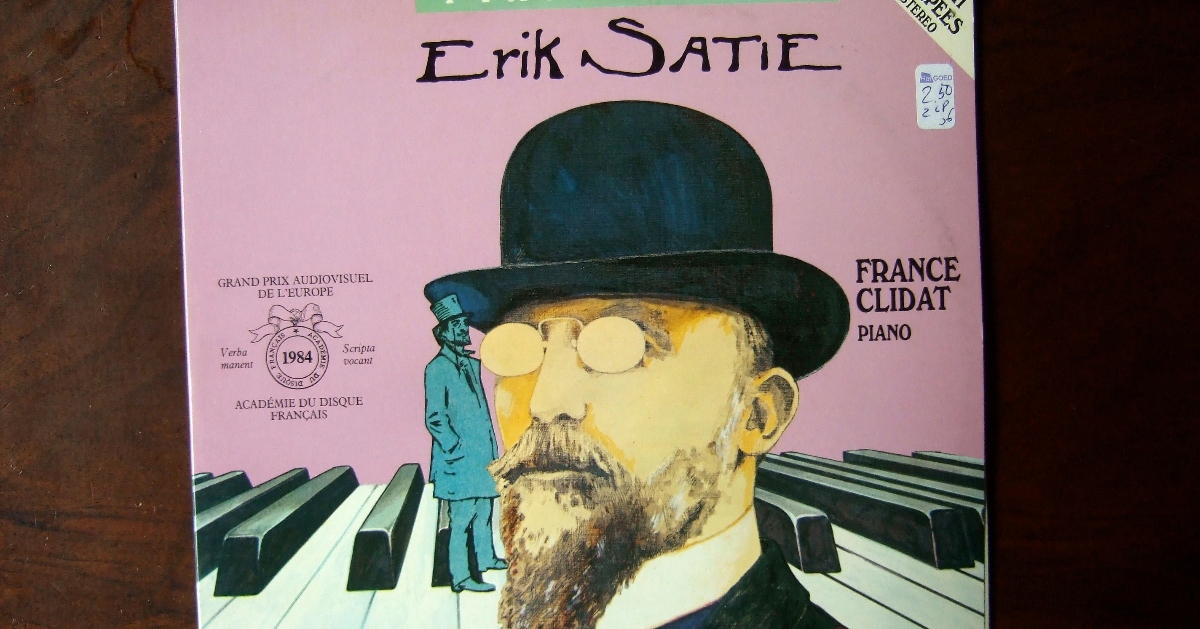

Erik Satie - Piano Works vol.2 - France Clidat, 2Lp di Piano Piano! via Flickr

“Tre preludi flaccidi (per un cane)”, “Tre pezzi a forma di pera”, “Scorci sgradevoli”, e via così: questi titoli, insieme alle assurde didascalie di tempo o d’espressione vergate con perfetta calligrafia sui manoscritti dei suoi spartiti (“in punta di denti, quelli in fondo”, “con la punta del tuo pensiero”), hanno dipinto per i posteri l’immagine del compositore francese Erik Satie come quella di un umorista, di un singolare, di un irriverente anticonformista.

Anticonformista e irriverente lo è stato senza dubbio. Lo è stato fin dalla prima giovinezza, rifiutando – segno inequivocabile di “indolenza, secondo i suoi superiori accademici – di completare i suoi studi musicali al conservatorio di Parigi (salvo poi iscriversi, a circa quarant’anni, alla Schola Cantorum come allievo senior); e tale rimase per tutta la vita, con le sue peculiarità – come una certa ossessione di stampo mistico per il numero tre, che ricorre in gran parte della sua produzione musicale; una considerevole collezione di ombrelli, che amava a tal punto da portarli con sé a passeggio ma proteggendoli dalla pioggia, perché non si rovinassero; una tendenza al cambiamento costante e una natura sfuggente, refrattaria a qualsiasi etichettamento e classificazione canonica.

Respirare l’aria di Montmartre

Nato a Hanfleur, in Normandia, nel 1866, il compositore francese passò varie fasi dell’infanzia e dell’adolescenza a Parigi, dove si trasferì stabilmente poco prima dei suoi vent’anni. Dopo un periodo di leva militare dalla quale pare si fosse liberato buscandosi – volontariamente – una bronchite, scelse come suo luogo d’elezione Montmartre, allora separata dalla Ville Lumière, ma che già ospitava personaggi di varie levature e origini, accomunati dall’amore per l’arte e da una specifica visione del mondo: lo stile di vita bohémien.

Una volta abbandonato il conservatorio, infatti, Satie si guadagnò da vivere soprattutto come pianista di cabaret – uno su tutti, fu teatro di un periodo della sua vita anche il famosissimo Chat Noir, luogo di ritrovo di poeti, pittori, musicisti d’avanguardia della frizzante Parigi di fine secolo. È nel periodo vissuto a Montmartre che intessé amicizie di grande importanza artistica: tra i molti, con i “pittori maledetti” Verlaine e Mallarmé, e con il compositore, e poi grande amico, Claude Debussy, il quale ebbe a riconoscere la grande influenza che la musica di Satie ebbe sulle proprie composizioni.

Sono di questo periodo – florido sul piano della produzione artistica quanto gramo dal punto di vista economico, tratto distintivo di tutta la vita dell’artista – le composizioni in assoluto più note di Erik Satie: le tre Gymnopédies. In queste tre brevi opere si racchiudono alcuni dei temi più caratteristici della produzione musicale di questo compositore, come il superamento della tonalità – un tratto distintivo di Satie è l’evitare la risoluzione armonica delle frasi, tipica della musica tonale – e l’assenza di uno sviluppo tematico, a cui si sostituisce una struttura composta di piccoli elementi che si ripetono, si giustappongono, e in cui la dimensione temporale della musica assume una nuova centralità.

A Parigi – a Montmartre – Satie accumula influenze e suggestioni dalla vita quotidiana: come, da un lato, la musique des pauvres, quella suonata da organettisti viandanti, che anima le strade del quartiere, e la rumorosa vita circense, e dall’altro le meraviglie della tecnica (in realtà spesso avversate da Satie nella sua vita quotidiana) che si andavano affermando a Parigi – l’illuminazione elettrica, la metro (aperta nel 1900), il fonografo, il telefono…

Contro le regole della musica classica

Secondo gli studiosi di questo personaggio, tutti questi elementi hanno lasciato un segno del proprio passaggio nell’orizzonte visivo e concettuale di Satie. E, a ben guardare, se ne trovano riferimenti nella sua musica e nella concezione teorica che la supporta: al romanticismo tedesco, alla musica che si prende sul serio e pretende di essere ascoltata in assoluta contemplazione, contrappone un modello di composizione musicale che prevede già di distogliere da sé l’attenzione dell’ascoltatore, che non pretende di essere assoluta, che deve riflettere la vita quotidiana e, da ultimo, fondersi con l’ambiente. Le melodie semplici, con molti elementi ripetuti, rimandano plasticamente all’universo sonoro urbano – per lo più povero, e ben lontano dal mondo ufficiale della musica classica europea – dal quale Satie non si allontanerà mai. In netta opposizione alle norme e ai canoni dell’epoca, e prendendo forse spunto proprio da questo mondo, la musica di Satie si presenta come meno personalistica di altre: non lascia grande spazio all’esecutore; proprio come nella musica di strada, suonata ruotando la manopola di un organetto, e, come questa, mantiene caratteristiche di ripetitività che la avvicinano, idealmente, alla performance meccanica, fatta di pezzi da assemblare e ripetere. Ne è esempio Vexations, un breve brano per pianoforte, costituito da due sole righe di pentagramma, da ripetere 840 volte, con la raccomandazione, da parte dell’autore, di “prepararsi in anticipo, e nel massimo silenzio, con seria quiete”. Il brano, composto nel 1893, fu eseguito per la prima volta nel 1963 da John Cage, grande estimatore dell’opera di Erik Satie.

Nel rifiuto delle convenzioni di scrittura musicale (la mancanza di un’indicazione di tempo è un tratto distintivo degli spartiti di Satie) possiamo ritrovare il segno di un’idea di musica come qualcosa di statico, di cui apprezzare lo svolgersi nel tempo, più che l’apporto di contenuto.

Verso il modernismo

L’annus mirabilis di questo musicista è forse il 1911. È, in un certo senso, l’anno della ribalta: per la prima volta le sue composizioni, fino a quel momento rimaste note solo a una ristretta cerchia di conoscenti e amici – artisti, perlopiù – entrano nelle orecchie di un pubblico più vasto. Due sono gli eventi cruciali di questo anno: Maurice Ravel, più giovane di Satie ma già allora compositore di successo, organizza un concerto in cui lui stesso esegue alcune composizioni di Satie, il quale viene presentato come “geniale precursore” della musica francese moderna. Nello stesso anno, vengono suonati per la prima volta gli adattamenti per orchestra delle Gymnopédies 1 e 3, scritti da Debussy. Su quest’onda di notorietà, alcuni editori si interessano alla produzione musicale di Satie: è in quel momento che diversi lavori precedenti vengono pubblicati per la prima volta.

Pochi anni prima, Satie aveva inaugurato nuove frequentazioni: la più importante, forse, fu quella con il poeta Jean Cocteau, con il quale vi fu anche un significativo sodalizio musicale. Ne è espressione il balletto Parade: musica di Satie, soggetto di Cocteau, scenografia e costumi di Picasso, il tutto eseguito, su coreografie di Léonide Massine, dai Ballets Russes di Sergej Djagilev. Oggi sarebbe un successo: invece, alla prima esecuzione (avvenuta nel 1917) il pubblico lasciò la sala. L’opera era qualcosa di totalmente innovativo (per alcuni, è l’opera prima del surrealismo): menzioniamo solo che, dal punto di vista musicale, l’orchestra venne accessoriata con strumenti e oggetti per fare rumore – sirene, macchine da scrivere, bottiglie, persino una pistola –, così da rimandare ai rumori della vita quotidiana.

L’opera di Satie ha sempre diviso: celebrato o vilipeso. Dopo la sua morte – avvenuta esattamente cento anni fa, il primo di luglio del 1925, a causa di una cirrosi epatica dovuta all’abuso di assenzio e altri alcolici – è stato per un certo tempo messo da parte, dimenticato. È stato poi riscoperto, soprattutto intorno agli anni ’60, grazie all’amore per la sua opera da parte di autori sperimentalisti come John Cage: questi definì la sua musica “indispensabile”, descrisse lui come “il più fedele servitore dell’arte”, e propose il modernismo e l’estetica di Satie come una alternativa alle produzione ermetiche di Schoenberg e Stockhausen.

Da quel periodo, la figura di Satie e le sue opere vengono ciclicamente riscoperte, rieseguite e ricelebrate. Avviene anche oggi, nel centenario della morte: l’esempio più recente è l’incisione, firmata dal musicologo inglese James Nye e dal violinista giapponese Sato Matsui, di ventisette opere inedite di Satie, recuperate attraverso un certosino lavoro di interpretazione dei suoi taccuini. In questi quadernetti, il musicista annotava le sue idee musicali ovunque si trovasse: caffè, cabaret, o per le strade di Montparnasse, e non solo nel suo “armadio” – la piccola casa di periferia dove, dopo la gioventù bohémienne, passò buona parte della sua vita, e dove i suoi amici, varcata la soglia per la prima volta in quel primo luglio (ormai Erik Satie non poteva più allontanare i visitatori) trovarono pochi mobili e una notevolissima collezione di ombrelli.