Il cielo stellato sopra di noi. Come gli astri ci hanno resi chi siamo

Notte di san Lorenzo. Falò in spiaggia e naso all’insù, lo sguardo rivolto al cielo, nella speranza di scorgere qualche stella cadente a cui affidare un desiderio. Non ci mettiamo a pensare – o forse sì, chissà – a cos’altro staremmo facendo, in quel momento, se le stelle non esistessero, né a quanto sarebbe stata diversa la storia dell’umanità se, negli ultimi 200.000 anni, il cielo notturno non fosse stato punteggiato di luci.

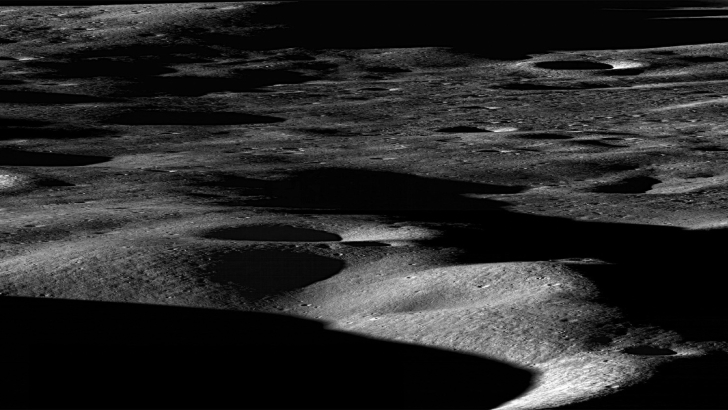

I corpi celesti – le stelle, la Luna, il Sole, gli altri pianeti – ci influenzano molto più di quanto immaginiamo. E no, non stiamo parlando di astrologia (almeno per il momento), bensì del profondo rapporto scientifico e culturale tra la nostra specie e gli astri visibili, che da millenni guidano il nostro cammino accendendo la curiosità, il timore e il desiderio di esplorare.

Questo rapporto, che attraversa mito, religione, scienza e tecnologia, è oggetto del saggio “Il cielo stellato sopra di noi” (Il Saggiatore 2025) di Roberto Trotta, professore di fisica teorica alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste.

Trotta propone, in particolare, un affascinante esperimento mentale: cosa sarebbe successo se gli esseri umani non avessero mai osservato il cielo stellato? Questo è ciò che avviene nella realtà parallela di Caligo, un mondo fittizio popolato da personaggi che, sotto una coltre di nebbia perenne, rischiano di perdere anche loro stessi. Le loro voci, affidate a brevi intermezzi narrativi, ci accompagnano tra un capitolo e l’altro.

“ Il semplice fatto di poter vedere le stelle, venerarle e studiarle è l’ingrediente segreto che ha fatto di noi ciò che siamo oggi. Per chi sapeva leggerlo, il cielo era allo stesso tempo un orologio, un calendario, un almanacco e una carta geografica Roberto Trotta ne "Il cielo stellato sopra di noi"

Secondo l’autore, l’osservazione del cielo – e l’abilità di sfruttarne i cambiamenti – avrebbe favorito la sopravvivenza dei Sapiens fin dalla preistoria, al contrario (forse) dei Neanderthal. La capacità di riconoscere le fasi lunari, ad esempio, potrebbe aver permesso ai nostri antichi antenati di pianificare meglio le spedizioni di caccia, sfruttando le notti di luna piena per scorgere meglio le prede e quelle di luna nuova per sfuggire ai predatori.

I cicli lunari potrebbero averli aiutati anche a familiarizzare con la regolarità della natura, come sembrerebbe suggerire un reperto in osso risalente a 43.000 anni fa, scoperto negli anni Settanta sui monti Lebombo, tra il Sudafrica ed eSwatini. Questo reperto presenta 29 tacche incise a distanza regolare: potrebbe trattarsi del primo calendario lunare – o mestruale – della storia. La superficie di questo oggetto sembra infatti levigata dall’uso, come se fosse stato maneggiato spesso.

“ Che cosa vedeva la mente preistorica dei Sapiens nella bellezza maestosa del cielo notturno tempestato di stelle? Non lo sapremo mai Roberto Trotta ne "Il cielo stellato sopra di noi"

I grandi fenomeni celesti, racconta Trotta, ispirano da tempo immemore le credenze religiose e le superstizioni dei popoli. Questo vale soprattutto per l’eclissi solare totale, considerato un presagio nefasto dalle civiltà antiche di tutto il mondo, dai Maya ai Cinesi, dai Vichinghi ai Tatari della Siberia. Per questo motivo, fin dai tempi dei babilonesi, si è cercato un modo per predirne l’arrivo.

Anche le stelle comete suscitavano timore e meraviglia; potevano essere interpretate di volta in volta come presagi, avvertimenti o segnali divini. Veri e propri “punti esclamativi cosmici”.

Comunque, non erano solo gli eventi straordinari ad alimentare il timore e la meraviglia. Il Sole, la Luna, le costellazioni: tutto ciò che brillava in cielo ha lasciato un’impronta profonda nell’immaginario religioso e culturale.

Il Sole, simbolo universale di potenza, calore e vita, è stato venerato come divinità in molte culture: dagli antichi Egizi, che lo adoravano come Ra, ai seguaci del culto mitraico, diffusissimo tra II e III secolo d.C. nell’Impero romano, dove Mitra veniva celebrato come una divinità solare.

Come spiega Trotta, il Sole non è l’unico astro ad aver ricevuto nel tempo venerazione e attributi divini. Il suo culto è stato talvolta sostituito o accompagnato da quello della Luna, con modalità e tempi diversi a seconda dei contesti culturali e dei periodi storici di riferimento. La Luna, simbolo della ciclicità del tempo e della vita che si rinnova continuamente, è stata a lungo associata, nel mondo occidentale, a un principio femminile e alla fertilità, anche a causa della simile durata tra il ciclo lunare e quello mestruale.

Le stelle, invece, hanno ispirato la nascita di un affascinante fenomeno diffuso in tutte le culture umane: l’astrologia, ovvero la convinzione che i moti e le posizioni apparenti degli astri possano influenzare in positivo o in negativo la nostra vita – con effetti diretti su ciò che ci capita, ma anche sulla nostra personalità, il nostro comportamento o le nostre scelte – secondo regole e principi piuttosto complessi e specifici. Sebbene la scienza moderna non attribuisca alcuna validità a questo genere di credenze, l’astrologia resta uno specchio affascinante delle paure, delle speranze e dei valori delle diverse società.

Trotta dedica pagine particolarmente avvincenti anche alla storia della scienza e del metodo sperimentale; racconta i dubbi, le intuizioni e le conquiste degli scienziati che, ispirati dal cielo notturno, hanno progressivamente svelato i meccanismi dei moti celesti e chiarito il posto del pianeta azzurro – e, di conseguenza, il nostro – nell’universo.

Il libro ripercorre, ad esempio, le scoperte di Copernico, che teorizzò un modello in cui il Sole – e non la Terra – era al centro del Sistema Solare, di Galileo, che puntando il cannocchiale verso la volta celeste avrebbe messo in discussione solide credenze millenarie, di Keplero, che scoprì la forma ellittica delle orbite planetarie, e di Newton, che ne spiegò le ragioni fisiche.

L’interesse per il cielo, racconta l’autore, ha contribuito anche alla nascita della statistica moderna. L’astronomia, infatti, era l’unico ambito in cui, già nell’Ottocento, si disponeva di un numero sufficiente di dati precisi per individuare regolarità e formulare previsioni. Era anche il campo che più di ogni altro richiedeva un metodo capace di organizzare le osservazioni, riducendo il più possibile l’incertezza e gli errori. Proprio grazie ai dati astronomici, quel “demone” statistico capace di scrutare il futuro attraverso le informazioni del passato ha conquistato via via tutte le discipline scientifiche: dalla medicina alla biologia, dalle scienze sociali fino, naturalmente, alla cosmologia. È anche grazie a questo approccio che oggi possiamo prevedere il passaggio delle comete e stimare con straordinaria precisione l’età dell’universo: 13,8 miliardi di anni, con un margine d’errore di appena 3 milioni.

L’osservazione del cielo e dei moti apparenti degli astri è stata fondamentale anche per la misurazione del tempo e la costruzione di appositi congegni. A partire dalla rivoluzione scientifica del Seicento, racconta l’autore, gli orologi sono diventati strumenti fondamentali nell’attività degli astronomi, che necessitavano di apparecchi precisi e affidabili per ottenere dati di qualità.

Parlando di questi “orologi celestiali”, meccanismi complessi che potevano essere costruiti solo da chi possedeva avanzate conoscenze tecnologiche, Trotta dedica alcune pagine anche all’orologio sulla torre medievale che affaccia su Piazza dei Signori, a Padova.

“ un orologio ingegnosissimo che, oltre a indicare e battere le ore, segnalava il giorno del mese, la posizione del Sole lungo i segni dello zodiaco, i giorni del mese lunare, la posizione della Luna rispetto al Sole e le fasi lunari Roberto Trotta ne "Il cielo stellato sopra di noi"

Le conoscenze astronomiche sono state fondamentali anche nell’ambito della navigazione, una storia che il libro ripercorre citando naturalmente i Fenici, i quali però forse non meritavano il primato di migliori navigatori del mondo antico, dal momento che viaggiavano sempre vicino alla costa, basandosi quindi anche sull’osservazione di punti di riferimento sulla terra ferma, oltre che sulla conoscenza delle principali costellazioni.

Ben diverso era invece l’approccio dei polinesiani, che raggiunsero le tante isole dell’Oceano Pacifico navigando in mare aperto in canoa, orientandosi quasi unicamente in base alla posizione delle stelle. Bastava anche solo una minima deviazione rispetto al punto luminoso che bisognava seguire per mancare la rotta di centinaia di chilometri e trovarsi completamente persi in mezzo al mare. Questo sapere prezioso è stato però a lungo sottovalutato e in parte perduto, a causa dell’arrivo del colonialismo.

Oggi che la volta celeste non ci fornisce più solo le istruzioni per orientarci, ma è diventata essa stessa l’ultima frontiera dell’esplorazione, vale la pena considerare anche l’impatto dell’attività umana sullo spazio, argomento affrontato da Trotta nell’ultimo capitolo del libro. Le stelle ci hanno formati e trasformati – permettendoci, come abbiamo visto, di diventare chi siamo. Ora però, con la seconda corsa allo spazio, è importante riflettere sul modo in cui stiamo interferendo con lo studio del cielo e modificando l’ambiente spaziale.

L’autore cita, ad esempio, il problema dell’inquinamento luminoso, che non solo ci impedisce di godere del cielo notturno come nell’antichità, ma ostacola anche le attività degli osservatori scientifici. Viene affrontato anche il problema dei detriti spaziali, oggetti artificiali di vario genere, il cui aumento nell’orbita terrestre costituisce un pericolo sia per le persone presenti sulla Stazione spaziale internazionale, sia per quelle in viaggio oltre l’atmosfera. Più oggetti sono presenti in orbita, infatti, più aumenta il rischio di scontri e di collisioni fatali.

Riflettere su questi problemi, secondo Trotta, dovrebbe spingerci ad adottare una visione più collettiva, che ci ricordi come il richiamo del cielo notturno sia un interesse che unisce i membri della nostra specie fin dall’alba dei tempi.

“ Oggi che la sopravvivenza stessa della vita sulla Terra è minacciata dal cambiamento climatico, dal declino della biodiversità e dal frastuono della guerra, spero che le stelle possano di nuovo mostrarci la strada Roberto Trotta ne "Il cielo stellato sopra di noi"

Perciò, se in un’afosa serata di metà agosto ci troviamo a fissare la volta celeste in attesa di una scia luminosa, perché non provare a pensare a quanto questo gesto ci accomuni a tutti gli altri uomini e donne che nel corso dei millenni, da diversi angoli del mondo, hanno osservato lo stesso cielo, subendone la magia e la fascinazione? Chissà, potremmo finire per desiderare che tante altre generazioni di esseri umani, in futuro, possano fare la stessa cosa e impegnarci perché ciò sia possibile.