Una vita per la ricerca

Riccardo Pozzobon durante una lezione del corso Pangaea rivolto ad astronauti e astronaute. Credits: Esa – Elena Díaz

Erano partiti il 26 agosto per l’Alaska. L’obiettivo era quello di studiare le fratture dei ghiacciai dell'icefield di Juneau, uno dei campi di ghiaccio più estesi al mondo, per comprendere le deformazioni e le profondità crostali dei satelliti ghiacciati come Ganimede o Encelado, che orbitano rispettivamente intorno a Giove e Saturno. Lo scorrimento dei ghiacciai terrestri genera fratture simili a quelle rilevate sui satelliti ghiacciati: studiare gli analoghi terrestri, dunque, permette di comprendere meglio ciò che accade nello spazio. Al progetto Gemini (Glacial Environment deformation Mechanisms to INfer Icy satellites tectonics) partecipava anche Riccardo Pozzobon, geologo planetario dell’università di Padova, insieme ad altri scienziati: il team doveva condurre rilievi sul campo e osservazioni da satellite per produrre cartografie multiscala. Dopo alcuni giorni di normale lavoro, il tragico incidente: il due settembre, tentando di recuperare un oggetto caduto finché stava pranzando, Pozzobon sarebbe inciampato e scivolato in un torrente nel ghiacciaio Mendenhall. L’acqua l’ha poi trascinato in un inghiottitoio glaciale.

Ricercatore al dipartimento di Geoscienze dell’università di Padova, Pozzobon era partito per l’Alaska in virtù dell’esperienza maturata in molti anni di studio e di lavoro sul campo, e del contributo offerto in numerosi settori scientifici grazie a collaborazioni nazionali e internazionali.

“Riccardo iniziò la sua carriera studiando le deformazioni legate ai vulcani planetari, utilizzando metodi di rilievo del dato digitale e tecniche di modellazione – ricorda Matteo Massironi, professore di geologia al dipartimento di Geoscienze dell'ateneo padovano, che da molti anni lavorava con il giovane ricercatore –. In seguito, insieme al collega Francesco Mazzarini dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è concentrato sull’analisi della distribuzione frattale delle fratture, per comprendere meglio la profondità delle sorgenti magmatiche. Questo approccio metodologico è stato applicato per la prima volta da lui, insieme a Mazzarini e a me, nello studio di Marte, e successivamente è stato esteso da altri, sempre con il suo contributo, anche ai corpi ghiacciati. Proprio da qui nascono i primi lavori dedicati alla comprensione dello spessore della crosta ghiacciata che sovrasta gli oceani interni dei corpi planetari esterni, come le lune di Giove. Un esempio è Ganimede, ma si può citare anche Encelado. Questi studi sono stati portati avanti soprattutto in collaborazione con i ricercatori dell’Inaf. Di fatto il suo modello viene ora applicato costantemente per studiare la profondità delle sorgenti magmatiche in zone vulcaniche o lo spessore crostale di corpi ghiacciati, o ancora le sorgenti di acqua che alimentano i vulcani di fango su Marte”.

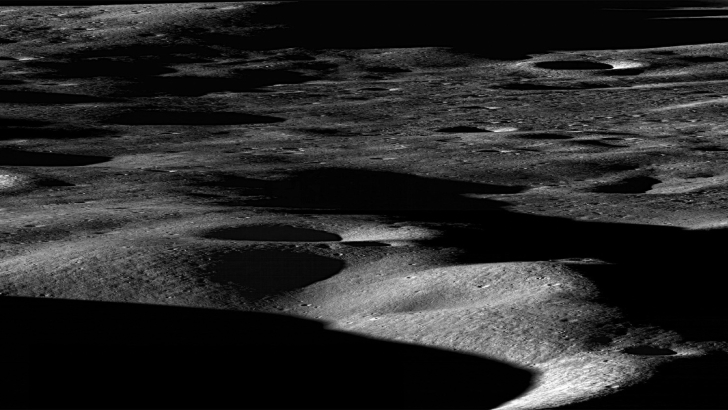

Pozzobon, ospite negli studi del Bo Live, descrive lo studio su "Nature Astronomy" del 2024: la prima prova diretta della presenza di tubi lavici sulla Luna

Continua Massironi: “C'è stato poi tutto un importante lavoro sui tubi di lava (i lava tubes), che Riccardo ha portato avanti insieme a Francesco Sauro e a me. È forse il più noto, anche perché è il più recente. La storia parte da lontano, con le prime immagini ad alta risoluzione della Luna ottenute dalla missione giapponese Selene/Kaguya. Fu proprio grazie a quelle immagini, che Junichi Haruyama e coautori individuarono in Marius Hills le prime aperture superficiali su cavità potenzialmente riconducibili a tunnel lavici”. Si trattava di collassi superficiali che facevano desumere la presenza di grotte sotterranee: questa era l’ipotesi, ma mancavano prove certe.

“Questi pozzi dunque vengono studiati dal punto di vista morfologico e morfometrico, con un metodo messo a punto da Pozzobon. E si scopre che le dimensioni delle cavità che si suppone esistano nel sottosuolo della Luna e di Marte hanno dimensioni molto maggiori rispetto a quelle analoghe sulla Terra”. I dati raccolti indicano che i tubi di lava marziani e lunari sono da 1 a 3 ordini di grandezza più voluminosi rispetto a quelli terrestri e i risultati vengono pubblicati su Earth-Science Reviews: se sulla Terra raggiungono i 10-30 metri di diametro, si presentano almeno 10 volte più grandi su Marte e 100 volte sulla Luna.

Gli studi in questa direzione continuano e nel 2024 si arriva alla prima prova diretta della presenza di grotte sotterranee e tunnel di lava sulla Luna: “Con questo studio – spiegava lo stesso Pozzobon in un’intervista video concessa a Il Bo Live – per la prima volta siamo veramente riusciti a vedere attraverso l'oscurità”. Quando giunse in redazione per l’intervista, era rientrato solo da poche ore da una missione scientifica alle isole Lofoten in Norvegia, ma nonostante la stanchezza non aveva nascosto la soddisfazione per la scoperta a cui aveva contribuito e con passione e generosità si prodigò a raccontare i dettagli delle ricerche.

Francesco Sauro, speleologo e ricercatore al dipartimento di Geoscienze dell’università di Padova, che ha condiviso molte missioni con Pozzobon, sottolinea: “Quella scoperta non sarebbe stata possibile senza Riccardo. È stata pubblicata su Nature Astronomy e, in pochi giorni, ha fatto il giro del mondo. In un mese l’articolo scientifico è diventato uno dei più letti dell’intera collana di Nature. Si trattava di uno sguardo del tutto nuovo sulla Luna, che superava le conoscenze fino ad allora acquisite, e di cui siamo stati, e siamo tuttora, molto fieri. Riccardo lo era in modo particolare”.

Sauro spiega che Pozzobon stava lavorando intensamente anche con l’Agenzia spaziale europea (Esa - European Space Agency) e l’Agenzia Spaziale Italiana proprio per sostenere le future missioni lunari, con l’obiettivo di esplorare le grotte laviche, utilizzando robot o altri mezzi in grado di penetrare al loro interno e analizzarne le caratteristiche. Queste strutture potrebbero infatti rivelarsi fondamentali per la costruzione di basi lunari protette dalle radiazioni cosmiche e da microimpatti. E non solo sulla Luna: su Marte, simili ambienti sotterranei potrebbero persino offrire condizioni favorevoli alla presenza di forme di vita, impossibili da sostenere invece in superficie a causa delle eccessive radiazioni ultraviolette.

“Il suo contributo è stato visionario: spesso le idee nascevano da confronti tra noi, ma era lui a rappresentare la chiave per interpretare correttamente i dati satellitari, grazie a intuizioni brillanti che hanno reso possibili queste scoperte”.

Continua lo speleologo: “Riccardo aveva competenze straordinarie anche nel campo del GIS (Sistemi informativi geografici), dell’analisi di immagini e della modellazione 3D, senza le quali non sarebbe stato possibile condurre molte delle nostre ricerche. Era lui il punto di riferimento nel momento in cui si tornava dal campo: si occupava della raccolta, dell’elaborazione e dell’interpretazione dei dati. Per questo motivo era diventato una figura centrale per molti docenti e ricercatori. In moltissimi si rivolgevano a lui per un supporto: chi arrivava con dati da visualizzare, chi cercava consigli su come interpretarli. E lui si dimostrava sempre disponibile, lavorando anche di notte pur di rispondere ai quesiti scientifici che gli venivano posti”.

Anche in quest’ultima missione in Alaska, Riccardo aveva un ruolo fondamentale. “Averlo nel team significava non solo raccogliere i dati, ma essere certi che quei dati sarebbero stati interpretati e usati per produrre conoscenza. Un passaggio fondamentale, questo, che non è così semplice: un conto è andare su un vulcano a prelevare dei campioni e analizzarli, un altro arrivare veramente a estrarre le informazioni utili alla ricerca. E in questo Riccardo era sicuramente speciale”.

Oltre a essere un prolifico ricercatore, era un docente molto apprezzato. Insegnava rilevamento geologico digitale (digital geological mapping) agli studenti. Ma non solo. Ha coordinato tutte le edizioni della Geology and Planetary Mapping Virtual Winter School che ogni anno era seguita da centinaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo. Nell’ambito del programma Pangaea, sviluppato dall’Esa per fornire ad astronauti e astronaute conoscenze di geologia di terreno e planetaria, Pozzobon era presente sia in aula che sul campo, aiutando a coordinare le operazioni scientifiche durante le traverse geologiche. Lo scopo di queste attività è di formare una nuova figura di esploratori spaziali in grado di esaminare la geologia e la topografia di ambienti alieni, seguendo il metodo classico di lavoro di un geologo di terreno, in vista delle future missioni nello spazio. Tra gli allievi di questi anni astronauti dell'Esa come Luca Parmitano, Matthias Maurer, Samantha Cristoforetti, Alexander Gerst, Andreas Morgensen, e della Nasa come Kathleen Rubins e Stephanie Wilson.

“Per lui la geologia era una passione – dichiara proprio Luca Parmitano al Corriere della Sera del 7 settembre –. Era bravissimo nel farci capire la realtà ambientale. Era generoso nel trasmettere le sue competenze e ciò facilitava il nostro compito davanti alle nuove sfide che ci aspettano. Era travolgente per la sua simpatia. Sentivi di trovarti con un amico. Sorridente, diffondeva calore e buonumore; l’ideale per affrontare esperienze nuove e non sempre facili”.

________________________________________________________________________

Colleghe, colleghi e persone vicine hanno attivato una raccolta fondi online a favore della famiglia di Riccardo, grazie all’aiuto dell’Associazione La Venta: buonacausa.org/cause/riccardopozzobon

Tutti i fondi vanno direttamente alla famiglia, senza intermediari.