Le ombre dei dati

Un'immagine del film Data Shadows. Foto: Jacob van der Beugel (2024).

I dati sono forse uno dei beni più sfuggenti, eppure essenziali, della nostra epoca. Nella nostra ‘società dell’informazione’, in cui la maggior parte dei processi economici, politici e scientifici è ormai almeno in parte digitale, i dati svolgono un ruolo essenziale: raccolgono e racchiudono informazioni su pressoché ogni aspetto della realtà.

La costante generazione di nuovi dati digitali è solo un lato della medaglia. È importante, infatti, comprendere (e governare) anche tutti gli altri stadi della vita digitale dei dati – i loro movimenti, la loro gestione (e la proprietà dei dati stessi), la loro interpretazione e il loro utilizzo – e analizzare la loro funzione in diversi ambiti della società, dalla politica alla scienza.

Queste riflessioni si possono applicare direttamente anche al mondo della ricerca scientifica, dove la disponibilità di big data è cresciuta in modo esponenziale, imponendo modifiche a volte radicali delle pratiche di ricerca. Il ruolo dei dati nella produzione di conoscenza scientifica è oggi esplorato in diversi ambiti disciplinari: alcune delle riflessioni più interessanti provengono dalla filosofia della scienza in pratica, una branca della filosofia della scienza che collabora in modo diretto con diverse discipline scientifiche, analizzandone i presupposti teorici e le pratiche di ricerca.

Pensare i dati con le immagini

Sabina Leonelli, esponente di questo approccio filosofico, si occupa da tempo del ruolo dei dati nella scienza. Uno dei più recenti frutti della sua ricerca non è né un libro, né una pubblicazione scientifica, ma un film. “Data Shadows” è un cortometraggio filosofico, realizzato in collaborazione con il regista Oliver Page e l’artista Jacob van der Beugel, e presentato per la prima volta al pubblico nel gennaio 2025. Il film mette in scena la materialità dei dati, le loro interconnessioni con i contesti in cui esistono, la loro mutevolezza e transitorietà. Come ha spiegato Leonelli in occasione della proiezione del film all’Orto botanico di Padova lo scorso 3 novembre 2025, la scelta del medium cinematografico risponde all’esigenza di utilizzare uno strumento di comunicazione immediato, capace di evitare il gergo tecnico e di costituire un ponte linguistico tra le diverse discipline.

La considerazione teorica su cui si fonda il lavoro filosofico di Leonelli, che informa anche il film “Data Shadows”, è la natura relazionale del dato. Nessun dato può essere considerato come una realtà finita in sé stessa, portatore di informazioni oggettive sulla realtà e, una volta generato, scoperto o acquisito, immodificabile. Al contrario, i dati a partire dai quali si fa la scienza sono sempre il frutto di uno sforzo collettivo di creazione e progettazione di modi per indagare la realtà che ci circonda. Se osservati sotto questa luce, i dati si mostrano come realtà imperfette, mutevoli, artigianali. La loro oggettività non è mai assoluta, e dipendono, almeno in parte, da chi concretamente estrae e produce i dati, dalle teorie che sottostanno alla loro interpretazione e dall’interazione con il contesto in cui sono inseriti.

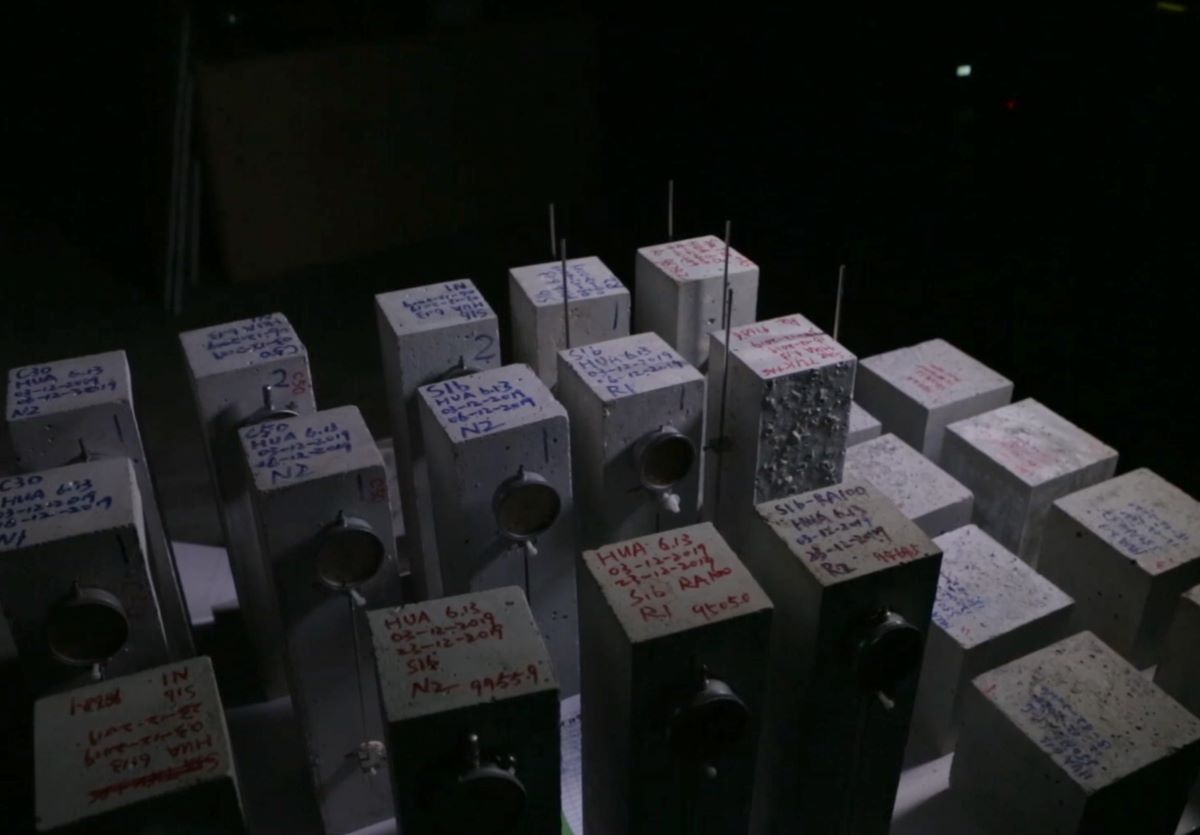

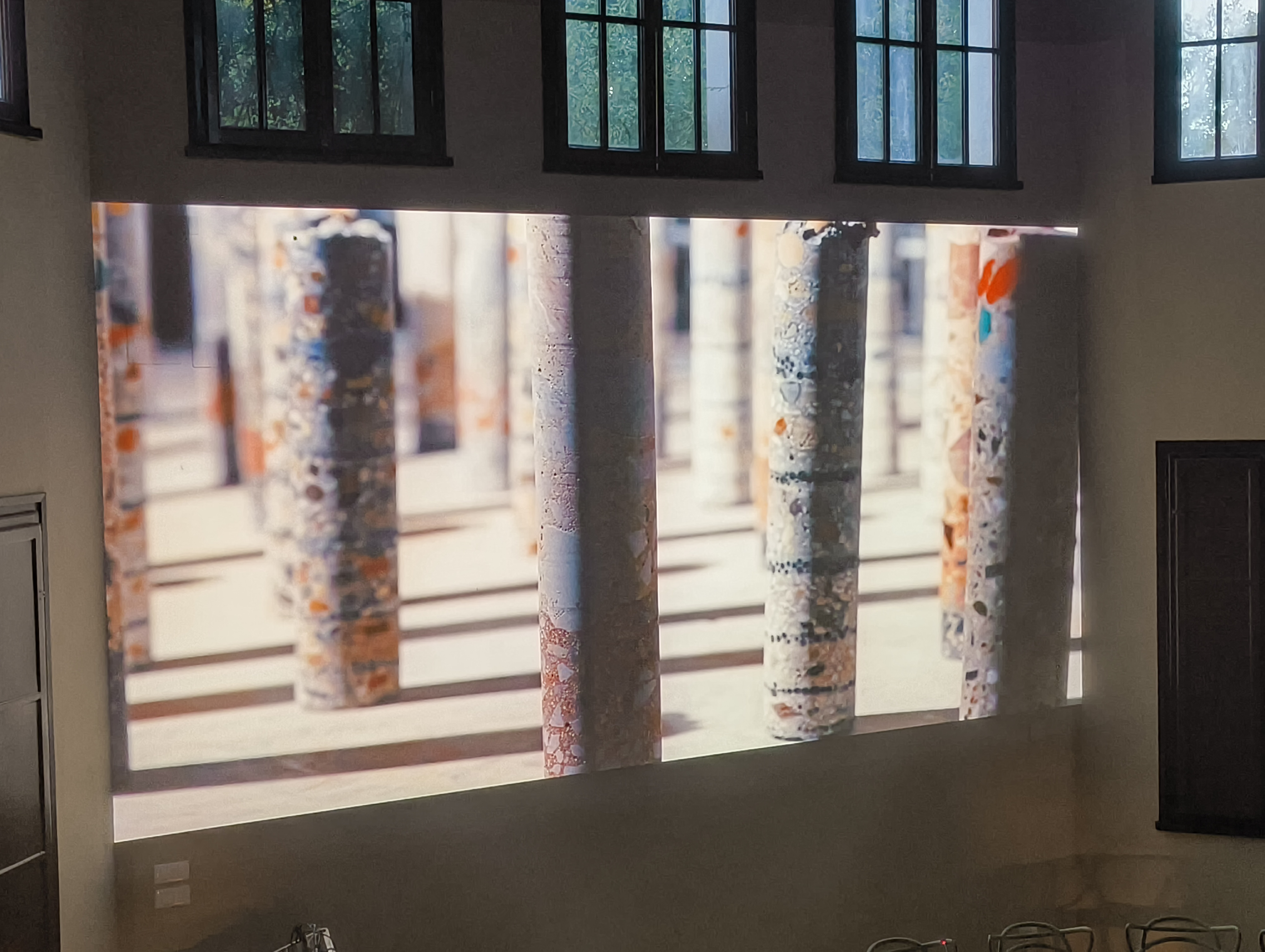

Per restituire visivamente questa complessità, nel film lo scultore e artista visuale van der Beugel rappresenta i dati come calchi cilindrici di cemento, realizzati con conglomerati di vari materiali: sono questi cilindri i protagonisti del film, che di essi racconta la genesi (questi cilindri vengono estratti dal terreno, a significare l’impatto materiale, sociale e ambientale dell’estrazione e dell’immagazzinamento dei dati), ma anche gli spostamenti, la catalogazione, la distruzione.

Avendo una natura relazionale, i dati non possono, in solitudine, rappresentare il mondo: devono sempre essere combinati con altri dati per offrire un’immagine della realtà. I dati viaggiano sempre in gruppo, ed è proprio questa mobilità a dar loro un valore epistemologico, e a informare i modelli che – questi sì – offrono specifiche rappresentazioni del mondo.

I dati evolvono

Nel continuo movimento da un luogo a un altro e da un conglomerato a un altro, i dati mutano in risposta alle interazioni con gli altri dati e con il contesto in cui si trovano. Nel film, questo costante cambiamento è raffigurato nella varietà di sembianze che i cilindri-dati assumono in diverse condizioni di luce, di ambienti, di vicinanza o lontananza da altri dati. Perché, appunto, un dato non ha mai un significato univoco, ma rappresenta il mondo in modo diverso in base alle situazioni in cui viene usato.

In un mondo – non solo scientifico – in cui i dati sono considerati i ‘mattoni’ basilari della nostra conoscenza della realtà, il dispiegarsi delle diverse fasi del loro destino ha anche una spiccata componente politica. Leonelli vuole sottolineare come tutte le decisioni su come estrarre, aggregare e analizzare i dati abbiano impatti sulla vita reale. In alcuni casi, la decisione (politica) di aggregare artificialmente determinati gruppi di dati può generare modelli di rappresentazione del mondo talmente potenti da favorirne la cristallizzazione: a quel punto, è facile dimenticare l’origine artificiale e sociale di quel conglomerato di dati, che viene percepito come un elemento univoco, che porta con sé una visione del mondo considerata neutrale, e dunque indiscutibile.

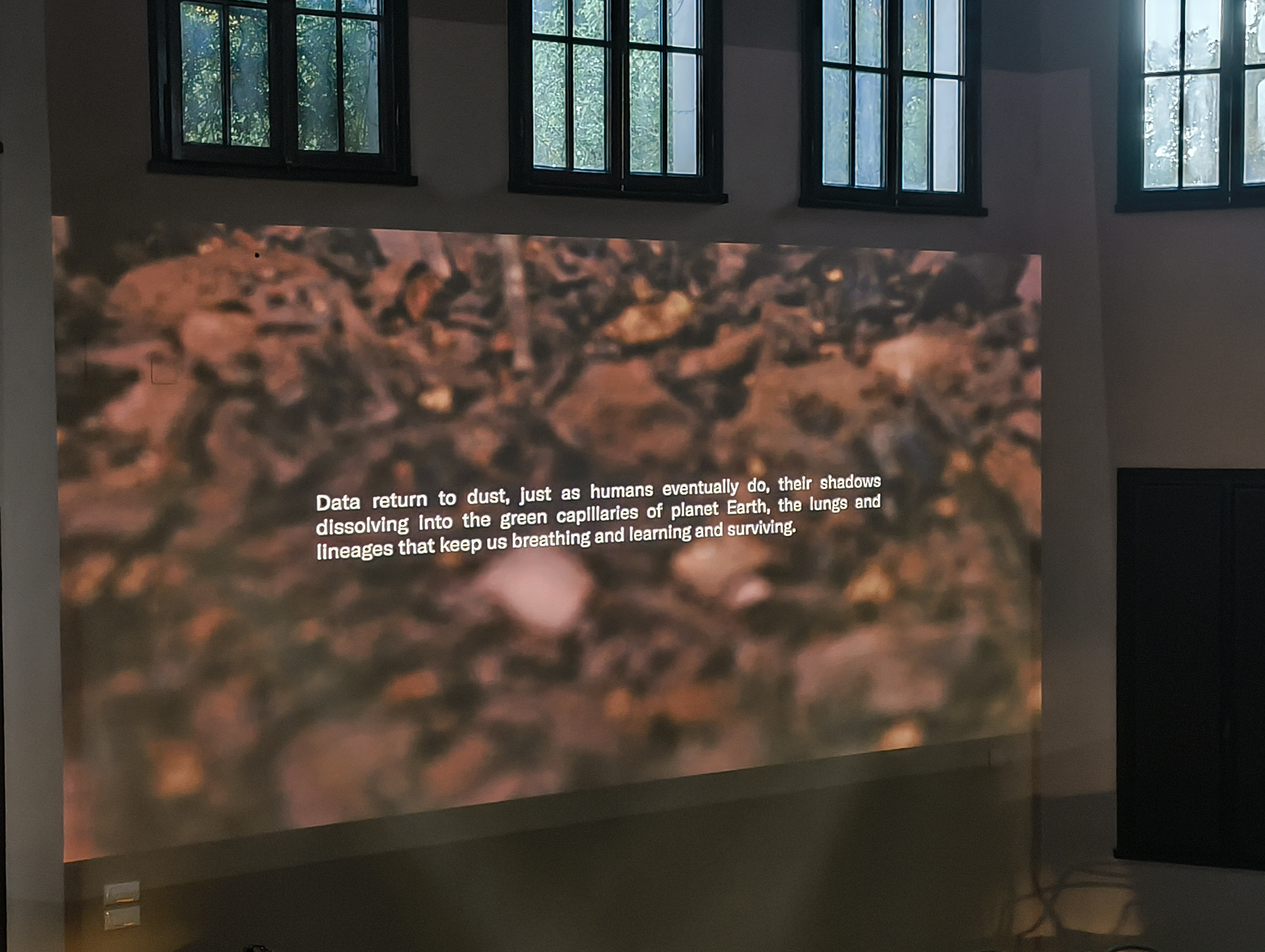

Riconoscere queste dinamiche, che spesso si esplicano in tempi molto lunghi, richiede la capacità, quasi archeologica, di rintracciare le radici culturali, economiche, sociali e politiche di quegli aggregati di dati ormai cristallizzati. È però un esercizio importante, perché l’evoluzione storica dei dati contribuisce in modo sostanziale a formarne il significato. È anzi proprio in queste caratteristiche poco visibili e liminali dei dati – nelle loro ombre, come suggerisce il titolo del film di Leonelli, Page e van der Beugel – che si può rintracciare il loro significato.

Per un approccio orizzontale e partecipativo

È il contesto in cui i dati vengono prodotti, il modo in cui essi vengono illuminati, il loro percorso evolutivo che bisogna studiare per rintracciarne il significato, e per impiegarli in modo pienamente consapevole nella ricerca scientifica. Una volta acquisita consapevolezza della loro ‘penombra’ di valori, assunti teorici e portati politici, è più facile evitare di considerare il dato come un oggetto da accumulare, stoccare e impiegare – come ha fatto la scienza moderna, adottando il paradigma utilitaristico ed economicista di sfruttamento della natura, ricorda Leonelli – e promuovere invece un processo più democratico, orizzontale e partecipativo, che presupponga la visione del dato come una creazione sociale in continuo mutamento, e non come un’entità immodificabile che sanziona un’unica visione del mondo.

Questo approccio, ha concluso Leonelli, ci fornisce strumenti più adatti per affrontare la complessità del mondo odierno, caratterizzato da una pluralità sistemi di conoscenza e di valutazione che, insieme, possono contribuire ad ampliare la nostra comprensione del mondo e ad affrontare i problemi condivisi della nostra specie.

Il film, in cui l’essere umano è del tutto assente, si chiude con la rivelazione della presenza di una miniera: una manifestazione improvvisa della dimensione fisica dei dati e dell’impatto che la loro produzione – e, nello specifico, un certo modo di produrli – ha sul mondo naturale. Questa immagine consente di collegare una questione apparentemente molto teorica, come il ruolo dei dati nella produzione di sapere scientifico, – a domande epistemologiche e politiche più ampie. Come possiamo interagire con il mondo circostante – che miriamo a conoscere in modo sempre più completo e dettagliato – rispettandone i limiti, garantendo la sostenibilità della presenza umana sul pianeta e assicurando un’equa rappresentatività a modi diversi di concettualizzare il reale?