Qualcosa si sta muovendo nelle aree di bonifica

Marc Ryckaert, CC BY-SA 4.0 <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0">, via Wikimedia Commons</a>

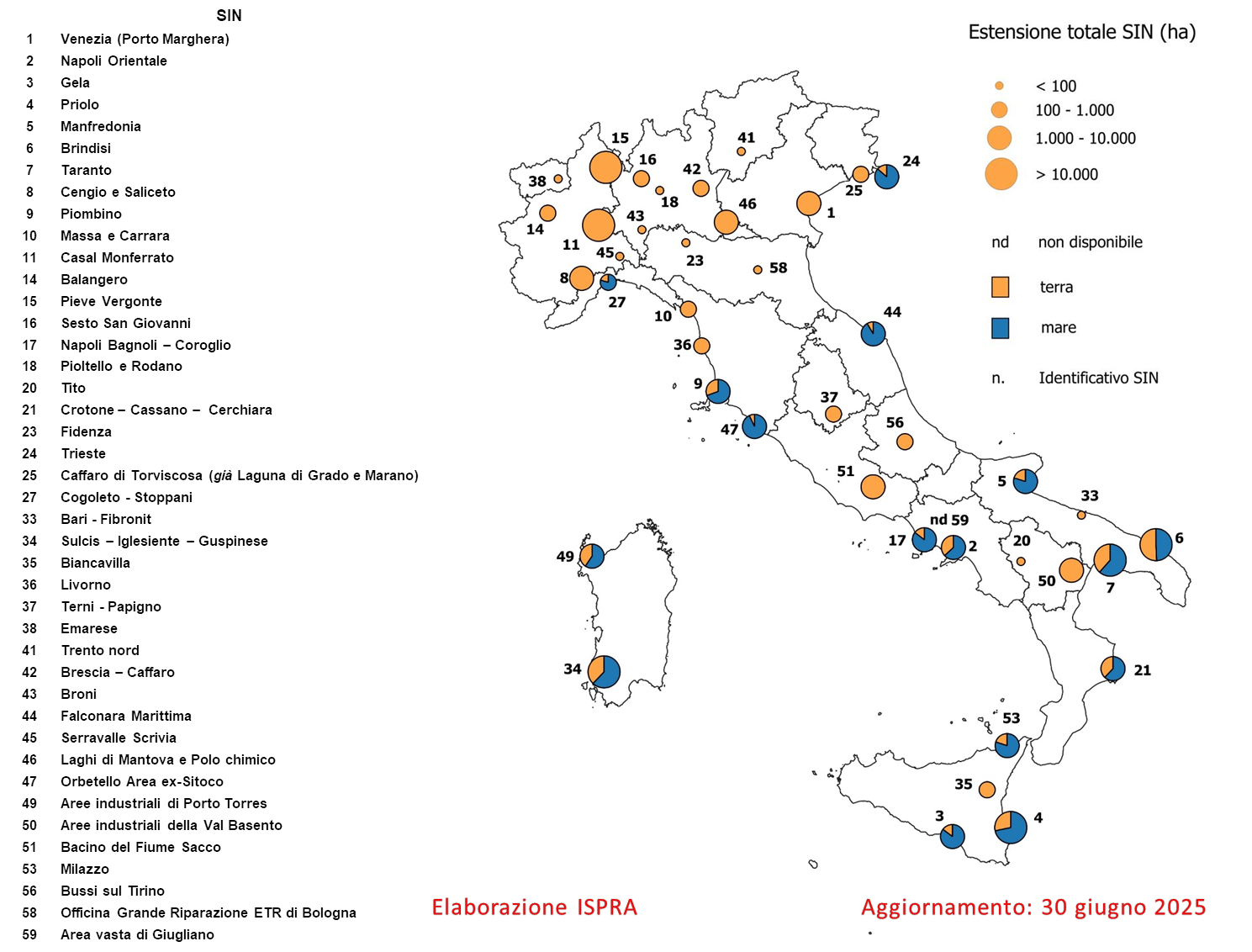

Le mancate bonifiche nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) costituiscono un evidente fallimento delle politiche ambientali italiane e un impegno per il superamento delle cause. L’identificazione delle cause, che sono molte e di tipo diverso, è fondamentale per migliorare la situazione che si è venuta a creare nei SIN, attualmente 42, oltre ai 17 passati alla competenza regionale. Su questo tema si registra una debole analisi e un conseguente mancato allineamento istituzionale, che sarebbe invece la precondizione per identificare le soluzioni. Ancora più debole è la valutazione delle conseguenze sul piano sanitario, nonostante i tanti sforzi fatti per identificare e misurare i rischi per la salute delle popolazioni residenti nei SIN/SIR e delle comunità più esposte ai vari inquinamenti.

Cosa non ha funzionato

Su cosa non ha funzionato un’analisi puntuale è stata di recente effettuata da Emanuela Bozzini, docente dell’Università di Trento, pubblicata nel rapporto “Bonifiche in stallo: l’immobilismo politico e il futuro dei siti inquinati”, a cura di Legambiente e altre organizzazioni che hanno lanciato la campagna “Ecogiustizia subito. In nome del popolo inquinato”

Leggi anche: Le bonifiche dei siti contaminati: necessarie ma ancora inattuate

Sulla carta l’iter amministrativo è relativamente semplice, scandito da quattro fasi in cascata: caratterizzazione del sito, analisi dei rischi, predisposizione di un piano di bonifica o di messa in sicurezza (POB/MISO), esecuzione dei lavori. La responsabilità ricade sulle aziende proprietarie delle aree contaminate, mentre il Ministero dell’Ambiente approva i progetti nelle “conferenze di servizi”, avvalendosi dei pareri di enti tecnici nazionali (ISPRA, ISS, INAIL) e regionali (ARPA/APPA). La legge prevedeva che l’intero processo amministrativo durasse circa 18 mesi, ma le cose non sono andate così: dopo 25 anni dalle prime perimetrazioni, nessun SIN ha completato i lavori. In oltre metà dei casi, meno dell’1% delle aree è stato effettivamente bonificato e certificato. In media solo il 35% dei suoli dispone di un piano approvato, mentre per le falde la percentuale è molto più bassa. In alcuni siti, non è stata nemmeno completata la fase preliminare di caratterizzazione.

Secondo Bozzini i motivi del fallimento sono molteplici, interagiscono tra loro rafforzando le conseguenze negative, e sono riconducibili a quattro tipologie.

La responsabilità delle imprese. La normativa si fonda sul principio “chi inquina paga”, che però in Italia è applicato in senso causale: occorre dimostrare con precisione quale azienda abbia prodotto ciascun contaminante. Ciò è complicato nei siti dismessi da tempo o venduti più volte. In molti casi, le aziende responsabili sono fallite o liquidate, come nel caso della Stoppani di Cogoleto (GE). Nei siti in attività i proprietari sono obbligati alla Messa in Sicurezza Operativa (MISO), sovente inattuata o in ritardo, ma la bonifica vera e propria è rimandata a un futuro incerto ed è spesso “imprigionata” in dispute legali, come nel caso del mercurio nel SIN del Laghi di Mantova.

Il coordinamento con e tra enti locali e regionali. Ogni SIN è suddiviso in numerose aree di diverse aziende, che nei casi di grandi SIN arrivano a decine o centinaia, come a Porto Marghera o Priolo. Ogni area di competenza richiede iter separati e conferenze dei servizi multiple, con un enorme carico amministrativo. Le Agenzie per la protezione dell’ambiente, ARPA, fondamentali per i controlli, soffrono di carenze croniche di personale e risorse. Tale frammentazione allunga i tempi e sovraccarica il sistema.

I rapporti tra Ministero dell’Ambiente (oggi MASE) e imprese. Ogni progetto aziendale approvato dal Ministero è accompagnato da prescrizioni di modifica per garantire l’adesione a standard non sempre aggiornati. Ad esempio, le tecniche innovative (come il fitorisanamento) sono state a lungo respinte, a favore di metodi tradizionali come dragaggi e discariche. Il tutto porta a frequenti ricorsi al TAR da parte delle aziende, che rallentano ulteriormente i lavori.

Le inchieste giudiziarie. L’introduzione del reato di “omessa bonifica” ha portato a numerose indagini, spesso con sequestri delle aree interessate. Sebbene la legge preveda la possibilità di proseguire i lavori durante i sequestri, nella pratica le indagini bloccano per mesi le operazioni, come accaduto a Brescia, Mantova e Napoli.

Il risultato complessivo è un circolo vizioso di piani, pareri, prescrizioni e ricorsi che trasforma i 18 mesi previsti in una media di 16 anni solo per arrivare all’approvazione di un Piano Operativo di Bonifica (POB).

Leggi anche: PFAS: più conferme sui rischi, più necessari prevenzione e controlli

Questo fallimento non può essere attribuito a un singolo fattore: imprese, ministero, enti regionali e tribunali hanno tutti responsabilità. Incolpevoli restano invece i cittadini, esclusi dal processo decisionale e per lungo tempo privi di informazioni. Solo dal 2022 il Ministero ha iniziato a rendere i dati più accessibili, ma i cittadini continuano a chiedere risultati concreti e tangibili.

In definitiva, la vicenda dei SIN mostra come un iter semplice in teoria si trasformi, nella pratica, in un labirinto istituzionale e giuridico, che perpetua l’inquinamento e priva le comunità di giustizia ambientale.

Non è mai superfluo ricordare che il concetto di giustizia ambientale abbraccia tanti diritti individuali e collettivi, civili, economico-sociali, a vivere in un ambiente salubre e in buona salute, ad uno sviluppo equo e solidale, alla tutela dei beni comuni. Nei SIN questi diritti sono calpestati o minati, tanto è vero che l’ONU ha definito molti territori pesantemente inquinati come “zone di sacrificio”: “aree estremamente contaminate dove gruppi vulnerabili e emarginati sopportano un peso sproporzionato delle conseguenze sulla salute, e l’intossicazione cronica impatta sui diritti umani”.

In questo contesto è interessante esaminare casi concreti, che possono mostrare l’intreccio fra prassi scientifica, comunicazione alla cittadinanza e decisioni da prendere. Le decisioni sono tanto più necessarie e urgenti quando sono state rimandate per anni, e portate avanti lentamente, per difficoltà pratiche e conoscitive oggettive, per impreparazione, e a volte per l’intrusione della politica.

Il contributo sardo

Il 20 giugno 2025, a Iglesias, si è svolto il workshop partecipativo “La governance del rischio ambientale e sanitario”, nell’ambito della Summer School organizzata nei giorni precedenti dal progetto “One Health Citizen Science” (OHCS). Questa iniziativa ha alcune caratteristiche innovative di utilità per un modello istituzionale aperto al pubblico e ancorato a conoscenze scientifiche che può costituire un modello per molti altri SIN.

L’incontro ha riunito amministratori locali, rappresentanti della ASL Sulcis Iglesiente, dei servizi alla persona di Iglesias e Carbonia, oltre ad esperti scientifici, con l’obiettivo di rafforzare la governance territoriale in un’ottica integrata di salute, ambiente e prevenzione, in linea con il paradigma One Health.

La mancanza di un coordinamento unico inter-istituzionale nei SIN è uno dei problemi di cui si trova traccia percorrendo il sentiero dei SIN italiani e che è emerso subito nell’incontro di Iglesias. Il SIN “Sulcis-Iglesiente-Guspinese” rappresenta un caso studio sfidante per la messa a punto di un modello di governo esportabile, in considerazione delle sue caratteristiche: è un’area di grandi dimensioni (39 comuni coinvolti con circa 250 mila abitanti, oltre 50 mila ettari complessivi di cui circa 40% a terra e 60% a mare), di notevole complessità (9.112 ettari con siti ex-minerari, 10.639 ettari con siti industriali a vocazione energetico-metallurgica e petrolchimica), con forti impatti ambientali e sulla salute e con estesi problemi socio-economici.

Gli amministratori e i funzionari erano a conoscenza dei dati sull’arretratezza delle bonifiche, meno del 5% con progetto approvato e meno dell’1% effettuate, fonte MASE giugno 2024 con errata corrige del marzo 2025, così come quelli dell’impatto complessivo sulla salute provenienti dallo studio Sentieri coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità.

I dati sul complesso dei 39 comuni ricavabili dal sesto rapporto Sentieri erano stati precedentemente riassunti, corredati da un aggiornamento sui dati di mortalità di fonte ISTAT 2028-2022 a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di Cagliari.

La mortalità complessiva per tutte le cause continua a mostrare eccessi che si attenuano se si tiene conto dell’età avanzata della popolazione, mentre dati anomali sono presenti per le malattie del sistema circolatorio, per i tumori, e soprattutto per le malattie respiratorie. Le differenze del profilo di mortalità tra comuni offrono indicazioni sulle aree che hanno necessità di maggiore attenzione e sulla programmazione di azioni di prevenzione e di rafforzamento dei servizi sanitari.

L’inquadramento ambientale e epidemiologico deve essere inteso come basamento essenziale del modello di governance. Durante il confronto nel gruppo di lavoro è emersa la necessità di superare la frammentazione attuale delle sedi decisionali e operative nei campi ambientali e socio-sanitario. L’idea da sviluppare è quella di costruire un modello di governance multilivello in grado di integrare in maniera strutturata le dimensioni sanitaria, sociale e ambientale, utilizzando al meglio le risorse esistenti sul territorio e le competenze tecnico-scientifiche su ambiente e salute nei siti di bonifica.

La necessità di definire un modello di governance integrato per affrontare le difficoltà nei siti contaminati è rafforzata dalla situazione sfavorevole che si registra sul piano ambientale e sanitario, ma anche delle condizioni sociali di comunità sempre più fragili a causa di esposizioni croniche e delle diseguaglianze a riguardo dei diritti civili e umani.

Oltre alle istituzioni “classiche” come Comuni, Provincia, Aziende sanitarie e l’Agenzia ambientale regionale, c’è stato accordo sull’importanza di includere il PLUS (Piano Locale Unitario Dei Servizi alla Persona), uno strumento attraverso il quale si promuovono i livelli essenziali di assistenza e di tutela dei diritti della popolazione in materia sociale e sanitaria, si valorizzano e potenziano le risorse di solidarietà e di auto e si condividono le responsabilità (LR 23/2005, art. 20, comma 1). Oggi, i PLUS di Iglesias e Carbonia si concentrano soprattutto sull’assistenza a persone e famiglie fragili ma sono vocati a farsi carico di altre funzioni, a patto di dare risposte positive alla grave carenza di personale sanitario.

Un’altra entità istituzionale importante è la Conferenza dei Sindaci, che pur non avendo un focus specifico sulle tematiche sociosanitarie e ambientali, potrebbe rappresentare la sede politica strategica per avviare il dialogo con la Regione e promuovere scelte condivise a livello di SIN. La Conferenza Sociosanitaria Territoriale (composta dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni ricadenti nella Provincia cui corrisponde l'ASL) sembra essere adeguata anche come strumento per coordinare le strategie integrate di sanità, ambiente e sociale nel SIN.

Per assicurare il legame con i dati conoscitivi e le funzioni di intervento è cruciale l’inclusione degli enti tecnici come ARPAS, Istituto Zooprofilattico, ASL, e delle competenze in ambito accademico e di ricerca. Un punto centrale riguarda il miglioramento della comunicazione tra istituzioni e comunità, attraverso una maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni che sono i prerequisiti per garantire una effettiva partecipazione pubblica. La scienza e i ricercatori assumono un ruolo centrale per perseguire tali obiettivi e lo possono fare analizzando gli ostacoli per individuare soluzioni adeguate.

La convinzione di fondo è che una architettura condivisa, partecipata e solidale sia necessaria, ancorché non sufficiente, per integrare molti elementi che erroneamente vengono esclusi dalle valutazioni di impatto, come i costi socio-economici, e rafforzare così la domanda di bonifica.

I lavori sono in corso, e proseguiranno, per la creazione di una cabina di regia territoriale per la gestione del complesso e frammentato SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese, necessaria per garantire una visione unitaria e aggiornata, un’esigenza che ritengo sia comune a tante altre aree contaminate presenti sul nostro territorio.