Via della seta spaziale: Cina accelera, l’America rincorre

Sessant’anni fa, lo spazio era lo scenario simbolico della competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Oggi, in un contesto radicalmente diverso, il confronto si ripropone ma con attori nuovi e dinamiche mutate. La Cina, grazie a un mix di pianificazione statale, innovazione commerciale e sostegno regionale, è diventata in meno di vent’anni il principale contendente della leadership americana. Se negli anni Sessanta il sorpasso era misurato in chilometri percorsi verso la Luna, oggi si gioca (anche) su altri parametri: quantità di investimenti, capacità industriale, reti diplomatiche e influenza sugli standard tecnologici globali.

Il recente rapporto della Commercial Spaceflight Federation (una federazione che raggruppa tutte le aziende private del settore aerospaziale americano) fotografa questa accelerazione con un’analisi dettagliata. Il documento individua i settori in cui Pechino sta guadagnando terreno e mette in guardia Washington: senza riforme rapide e sostanziali, gli Stati Uniti rischiano di perdere centralità tecnologica e diplomatica nello spazio.

Un “playbook” ibrido: Stato, mercato e esercito

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dal rapporto è la capacità cinese di fondere tre logiche tradizionalmente separate: la pianificazione statale di lungo periodo, l’innovazione commerciale e il controllo militare. La Cina non si limita a finanziare startup spaziali, ma le inserisce in un ecosistema rigidamente collegato agli obiettivi di sicurezza nazionale. Negli ultimi cinque anni sono nate oltre una dozzina di nuove imprese private di lancio, sostenute con più di tre miliardi di dollari in fondi pubblici e regionali. Formalmente autonome, queste aziende operano però in stretta connessione con il governo.

La conseguenza è una crescita rapida, ma all’interno di una cornice strategica unitaria, in cui ogni tassello – dalla costellazione satellitare al programma di esplorazione lunare – è parte di un disegno coerente. Diverso, invece, il modello statunitense, più frammentato e affidato a un intreccio tra NASA, aziende commerciali e regolatori federali spesso rallentati da procedure burocratiche.

La Via della Seta nello spazio

Accanto allo sviluppo industriale interno, la Cina ha costruito la propria proiezione internazionale con la cosiddetta Space Silk Road, la “Via della Seta spaziale”. Più di ottanta progetti internazionali, che vanno dal posizionamento di satelliti per le telecomunicazioni alla fornitura di sistemi di osservazione della Terra, hanno legato alle infrastrutture di Pechino numerosi Paesi in Asia, Africa e America Latina.

Questo network non si limita a garantire opportunità commerciali: produce anche dipendenza tecnologica. Un Paese che utilizza satelliti cinesi per le telecomunicazioni o per la navigazione satellitare si trova inevitabilmente allineato agli standard e agli aggiornamenti di Pechino, con implicazioni di lungo periodo sulla sovranità tecnologica.

Spaceport e lanciatori: un ecosistema in crescita

Il rapporto CSF sottolinea come la Cina disponga oggi di sei spazioporti operativi, inclusi siti marittimi che permettono lanci da piattaforme galleggianti. È un’infrastruttura in rapida espansione, che riduce la dipendenza da singoli poli e da eventuali partner internazionali e amplia la capacità di lanci annuali. Nel frattempo, il portafoglio di vettori si è diversificato: dai lanciatori pesanti Long March ai più piccoli razzi sviluppati da imprese private, pensati per il mercato commerciale delle costellazioni satellitari.

Questo sviluppo si inserisce in un contesto globale dove la domanda di lanci cresce costantemente: nel 2024, a livello mondiale, sono stati effettuati oltre 220 lanci orbitali, un numero mai raggiunto prima. La Cina, in questo quadro, punta a consolidare un ruolo di fornitore competitivo, con tariffe aggressive e tempi di lancio e messa in orbita molto rapidi.

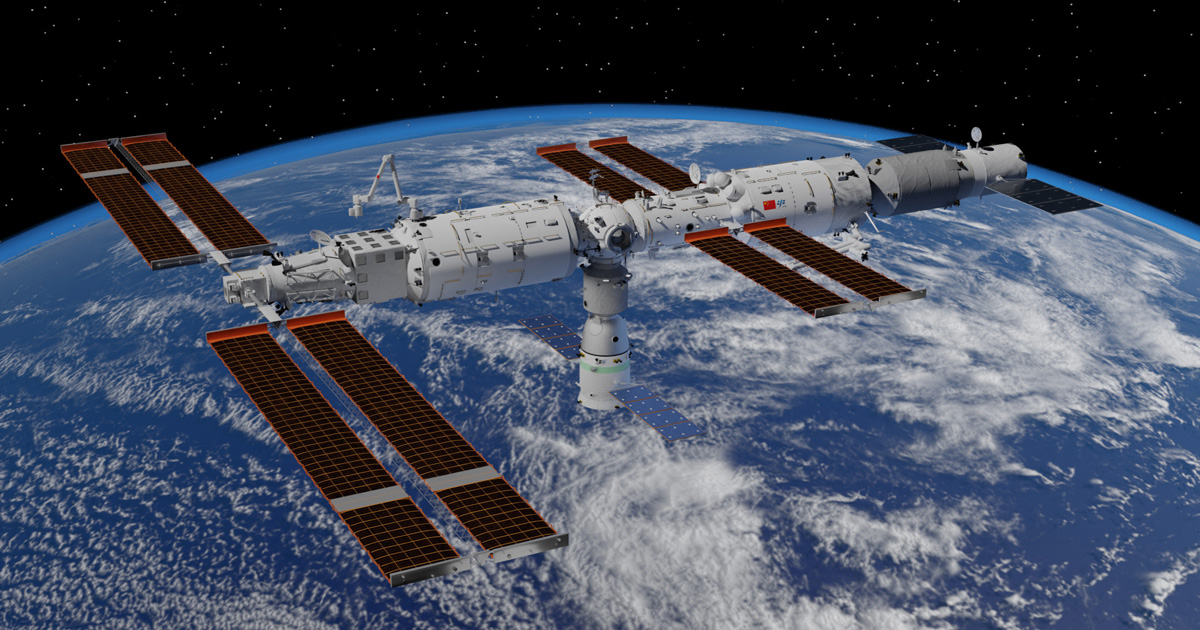

Un rendering della stazione spaziale cinese

Tiangong, la stazione spaziale cinese

Mentre la Stazione Spaziale Internazionale si avvicina al termine della sua vita operativa (sarà decomissionata a partire dal 2030), la Cina rafforza la centralità della propria stazione orbitale, la Tiangong. Già oggi ospita esperimenti condotti da alcuni partner internazionali e rappresenta una piattaforma attrattiva per quei Paesi che non avranno accesso a futuri avamposti commerciali americani.

Esiste la possibilità che - nel caso in cui i progetti per il rimpiazzo della ISS vadano per le lunghe - i cinesi possano avere un vantaggio ulteriore: essere l'unico Paese con una stazione orbitante operativa e "pubblica". Ciò sposterebbe, inevitabilmente, l’asse della cooperazione scientifica verso Pechino. Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno lavorando a progetti di stazioni private, ma la transizione dalla ISS alle nuove piattaforme richiede tempi e investimenti consistenti. Tra l'altro, la NASA, mentre accelera per i progetti sulla Luna e su Marte, si trova costretta a fronteggiare una situazione interna decisamente non idilliaca con la minaccia di un taglio decisamente pesante dei finanziamenti governativi.

Leggi anche: Dal pubblico ai privati: la nuova era delle stazioni spaziali orbitanti

L’esplorazione oltre l’orbita bassa

Sul fronte dell’esplorazione interplanetaria, la Cina ha mantenuto una notevole coerenza. Il programma lunare Chang’e e quello marziano Tianwen hanno centrato obiettivi che solo dieci anni fa sembravano fuori portata per la Repubblica Popolare cinese. La creazione dell’International Lunar Research Station (ILRS), un progetto che coinvolge già Russia e altri partner, punta a costruire una base scientifica permanente sulla superficie lunare. È una mossa che risponde direttamente al programma Artemis della NASA, e che sottolinea la volontà cinese di proporre un modello alternativo di governance lunare raggruppando - potenzialmente - tutti i partner che si troverebbe esclusi dagli accordi internazionali già presi per la nuova corsa alla Luna.

L’impatto sugli equilibri globali

Il quadro delineato dal rapporto Redshift non riguarda solo la tecnologia, ma tocca le fondamenta della governance internazionale dello spazio. Se la Cina riesce a imporre i propri standard, Paesi terzi rischiano di trovarsi vincolati a protocolli e infrastrutture non occidentali. Per gli Stati Uniti si tratta non solo di una questione economica, ma di leadership politica e normativa: perdere terreno significherebbe rinunciare alla capacità di orientare le regole del gioco in un settore cruciale per la sicurezza e per lo sviluppo economico.

Un dato utile a contestualizzare: secondo analisi recenti, la Cina ha ormai superato l’Europa in termini di investimenti pubblici nella space economy, posizionandosi subito dopo gli Stati Uniti. Questo squilibrio, già evidenziato da Il Bo Live, mostra come la dinamica geopolitica dello spazio sia cambiata nel giro di pochissimi anni. A questo tassello, si deve aggiungere anche quello legato alla sicurezza. Molti Paesi, tra cui gli stessi Stati Uniti, stanno investendo molti finanziamenti per potenziare l'infrastruttura militare nello spazio: con i venti di guerra che non si affievoliscono sulla superficie terrestre, anche lo spazio diventa un terreno in cui le logiche militari rischiano di prendere il sopravvento su quelle della ricerca scientifica.

Leggi anche: Space economy: sorpasso Europa-Cina negli investimenti privati

Le raccomandazioni del rapporto: 21 azioni per gli Stati Uniti

Il documento dedica ampio spazio a una serie di raccomandazioni per l’amministrazione americana. L’indicazione è quella di rafforzare in primo luogo le infrastrutture di lancio, aprendo nuovi spaceport e rendendo più snelle le procedure ambientali che oggi rallentano l’operatività. Sul piano industriale, viene sollecitata una semplificazione delle licenze per i vettori e una revisione dei controlli all’export, con l’obiettivo di favorire la competitività delle imprese nazionali. Centrale è anche la questione dei dati: sia nel campo dell’osservazione della Terra sia nella consapevolezza situazionale spaziale, il rapporto invita a rendere più accessibili i dataset di base e a valorizzare il contributo delle aziende commerciali. Nel settore delle telecomunicazioni satellitari emerge invece la necessità di una più equa allocazione dello spettro e di processi di coordinamento tecnologicamente neutrali. Un capitolo a parte riguarda l’orbita bassa: la presenza americana deve restare continua anche dopo la ISS, garantendo la transizione a stazioni commerciali senza vuoti di attività. Infine, l’esplorazione oltre la Luna e Marte dovrebbe vedere un coinvolgimento più diretto delle capacità commerciali, semplificando i processi autorizzativi e garantendo maggiore rapidità e trasparenza.

Un rischio di “redshift” geopolitico

La scelta del titolo del rapporto non è casuale: in astronomia, il redshift indica lo spostamento verso il rosso della luce emessa da un oggetto che si allontana. Senza una risposta adeguata gli Stati Uniti rischiano di vedere la leadership spaziale allontanarsi, come una galassia che sfugge progressivamente all’osservazione.

Il rapporto, al di là delle raccomandazioni tecniche, lancia un messaggio chiaro: lo spazio è tornato a essere uno dei terreni principali della competizione geopolitica globale.

In un’epoca segnata da transizioni rapide, la dimensione spaziale si conferma decisiva. La Cina ha dimostrato di saper unire visione strategica e pragmatismo operativo, conquistando un ruolo che vent’anni fa sembrava impensabile. Gli Stati Uniti restano ancora il punto di riferimento globale, ma la distanza si riduce, mentre altri competitor - oltre al dragone - si affacciano sulla soglia di un condominio che inizia a essere decisamente più affollato.

Il redshift evocato non è inevitabile: molto dipenderà dalla capacità americana di riformare regole, investire con decisione e mantenere un ecosistema industriale innovativo e competitivo. Alcuni segnali puntano in questa direzione: le aziende americane, soprattutto nel distretto della California del Sud, stanno aumentando e diventando molto competitive. A discapito, però, del settore pubblico che si trova ad arrancare di più. Il segnale è chiaro: la corsa è ripartita, e questa volta potrebbe essere più lunga, più complessa e, soprattutto, molto più affollata.