Le popolazioni indigene, le estrazioni illegali e il diritto a un ambiente pulito

Territorio indigeno Kayapo, Parà, Brasile, il più colpito dalle estrazioni illegali di oro. Ibama, ottobre 2017

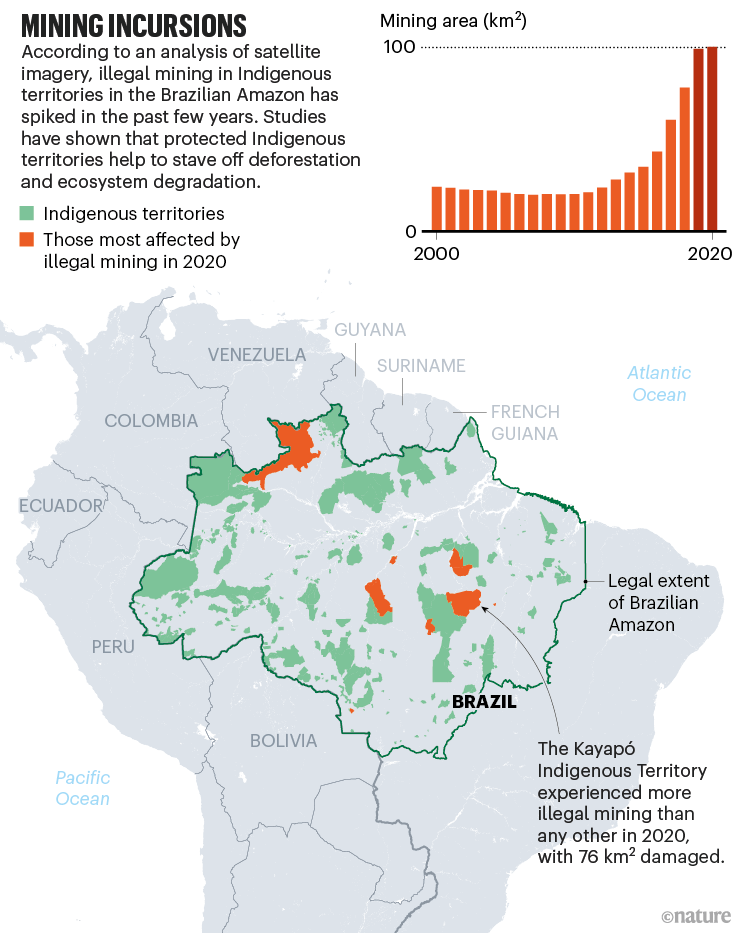

Negli ultimi decenni le attività illegali di estrazione (principalmente di oro) nell’area brasiliana dell’Amazzonia sono aumentate di 5 volte nei territori indigeni e di 3 volte in altre aree protette come parchi naturali. A rivelarlo è un’analisi del consorzio MapBiomas, che ha raccolto immagini satellitari in collaborazione con lo US Landsat programme e Google Earth Engine per studiare i trend di attività estrattiva dal 1985 al 2020 nella foresta Amazzonica.

La corsa all’oro nell’Amazzonia è responsabile della scomparsa di ampie aree di foresta, cui vengono appiccati incendi per sgomberare la vegetazione. Le attività di estrazione dell’oro risultano altamente inquinanti: per ottenere il metallo prezioso le sabbie aurifere vengono "lavate" con mercurio, un metallo tossico che si deposita nei corsi d’acqua. Secondo un’indagine di quest’anno del Ministero Pubblico Federale, in collaborazione con l’università del Minas Gerais di Belo Horizonte, tra il 2019 e il 2020 sono state impiegate 100 tonnellate di mercurio per estrarre 49 tonnellate di “oro lavato”, destinato a Paesi come Canada, Regno Unito e Svizzera.

Tra i territori indigeni (in verde) quello Kayapo risulta il più colpito dalle estrazioni illegali (gli altri afflitti in arancione). MapBiomas/Amazon Geo-Referenced Socio-Environmental Information Network/Terrabrasilis

Un articolo pubblicato su Nature da Jeff Tollefson mostra quanto le attività estrattive illegali abbiano avuto un’impennata nell’ultimo decennio. Anche secondo i dati delll’Istituto Nazionale di Ricerca Spaziale brasiliano (INPE), che monitora tramite immagini satellitari lo stato di salute del territorio amazzonico, dopo la caduta del governo socialista di Lula nel 2012 il tasso di estrazione è salito costantemente ogni anno, raggiungendo un aumento del 44% durante i primi 2 anni di governo di Jair Bolsonaro, in carica dal 2019.

Lo scorso mese, l’Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN) ha approvato una mozione presentata dai gruppi indigeni per impegnare i governi a proteggere l’80% del bacino amazzonico entro il 2025. Negli ultimi anni sono aumentati gli scontri tra minatori e popolazioni indigene, non tutelate dal governo Bolsonaro, che anzi si è schierato dalla parte delle aziende e ha sostenuto convintamente le attività estrattive e di disboscamento.

L’APIB (Articulation of Indigenous People of Brazil) ha portato lo scorso 9 agosto il caso direttamente sul tavolo del Tribunale Penale Internazionale dell’Aia, in Olanda, accusando l’amministrazione Bolsonaro di violare i diritti umani, di spianare letteralmente la strada per un genocidio, di ridurre le protezioni ambientali, di incitare le incursioni e le violenze sostenendo le estrazioni e l’occupazione di terreni. Secondo l’APIB esiste un legame diretto tra la protezione dei territori indigeni e del pianeta.

Lo scorso 8 ottobre il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha stabilito che l’accesso a un ambiente pulito e sano è un diritto fondamentale. Dalla Youth4Climate di Milano i giovani delegati hanno domandato con forza di tenere alta l’attenzione sulle popolazioni indigene che non godono di rappresentanza sufficiente per prendere parte alle decisioni che impattano sui loro territori e sulle loro vite. “Siamo qui in nome delle persone indigene vittime di genocidio ed ecocidio. Chiediamo il vostro aiuto: combattere per le terre delle persone indigene significa farlo per tutta la Madre Terra” ha detto Erick Marques, delegato del Brasile alla Youth4Climate.

Erick Marques, delegato del Brasile alla Youth4Climate. Foto di Roberta Baria.

Oltre ad essere luoghi di appartenenza di culture secolari, forse millenarie, i territori indigeni secondo diversi studi, riporta Tollefson, giocano un ruolo fondamentale nel preservare non solo il patrimonio di biodiversità custodito da piante, suolo e animali, ma anche l’enorme quantità di carbonio assorbito dalla vegetazione che lentamente si sta disperdendo.

Fino agli anni ‘90 del secolo scorso, le foreste tropicali erano in grado di assorbire fino al 17% di anidride carbonica derivante dalle emissioni antropiche. Nel 2010 questo valore è sceso al 6%, sia perché sono aumentate le emissioni, sia perché la biomassa tropicale nel frattempo si è ridotta per una concatenazione di fattori: i cambiamenti climatici, la deforestazione, e altre attività antropiche (come quelle estrattive) che contribuiscono a degradare l’ambiente forestale.

Oggi l’Amazzonia è un fattore attivo nelle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, in quanto la sua perdita di biomassa è maggiore della sua capacità di assorbire CO2 dall’atmosfera tramite fotosintesi. Anche in questo caso le cause sono molte: oltre alla deforestazione provocata intenzionalmente da incendi, è in atto un lungo processo ecologico che sta rendendo più arida l’intera foresta tropicale che non riesce a rigenerarsi.

Il bilancio annuale, secondo uno studio pubblicato su Nature a luglio di quest’anno, è che l’Amazzonia emette in atmosfera 1,1 miliardi di tonnellate di CO2 . Alcuni studi condotti allo Stockholm Resilience Centre ritengono il trend di perdita di biomassa sia difficilmente arrestabile e potrebbe portare sul lungo periodo alla trasformazione della foresta tropicale in savana.

Ocean Mercier, professoressa associata alla Scuola di Studi Maori della Victoria University di Wellington, Nuova Zelanda, fotografata da Chevron Hasset per Nature

Le popolazioni indigene quindi lungi dall’essere un ostacolo alla promessa insostenibile di progresso sostenuta da Bolsonaro, possono essere preziosi alleati, in prima linea, non solo nella lotta alla riduzione delle emissioni e alla tutela della biodiversità, ma anche nell’affrontare sfide comuni che non necessariamente hanno a che fare direttamente con il cambiamento climatico.

Ne è un esempio concreto la Scuola di Studi Maori alla Victoria University di Wellington, in Nuova Zelanda, dove lavora Ocean Mercier, professoressa associata e discendente della tribù Maori Ngāti Porou che studia i possibili nessi tra la cultura Maori, tramandata oralmente, e scienza occidentale.

“Nel 2016 la città di Havelock North è stato colpita da un’epidemia causata da feci bovine finite nella falda acquifera. Vogliamo prevenire il ripetersi di simili fenomeni provando a conoscere meglio la struttura delle falde e dove riaffiorano” spiega Ocean Mercier in un articolo su Nature. “Prima di venire bonificata per scopi agricoli negli anni ‘70 dell’800, l’area era una palude e i Maori la attraversavano sulle loro imbarcazioni. Possiamo trovare documentazioni scritte sui corsi d’acqua che risalgono fino a 70 anni fa, ma le conoscenze Maori possono risalire fino a 1000 anni fa. Stiamo cercando il modo di accedere a queste conoscenze contenute in incisioni e culture orali per capire dove scorreva l'acqua una volta”.

I Maori sono stati degli esperti navigatori e detengono una conoscenza storica anche delle correnti oceaniche e di come sono cambiate nel tempo. "Le conoscenze Maori possono aiutarci a inquadrare meglio i dati scientifici che abbiamo oggi, in modo da poter fare predizioni più accurate".

Tornando alla foresta Amazzonica, oggi probabilmente non sappiamo nemmeno stimare la quantità di biodiversità presente in ambienti spesso rimasti quasi del tutto inesplorati dall'uomo occidentale. Lunedì 11 ottobre ha preso il via a Kunming in Cina, dopo numerosi rinvii dovuti alla pandemia, la Conferenza dell'Onu sulla biodiversità. Tra i 21 obiettivi da raggiungere entro il 2030 ce ne sono almeno tre che riguardano direttamente le popolazioni indigene.

Il numero 15 recita così: “Tutte le attività produttive (businesses) pubbliche, private, grandi, medie e piccole, devono valutare e riportare il loro impatto sulla biodiversità, dal livello locale a quello globale, e progressivamente ridurre gli impatti negativi, di almeno la metà, e aumentare quelli positivi, riducendo i rischi per la biodiversità e muovendosi verso la piena sostenibilità di pratiche estrattive e produttive, di approvvigionamento, di uso e di disposizione”.

Il numero 20: “Assicurarsi che le conoscenze rilevanti, incluse quelle tradizionali, le innovazioni e le pratiche delle popolazioni indigene e delle comunità locali, con il loro consenso libero e informato, guidino i processi decisionali per l’effettiva gestione della biodiversità, abilitando sistemi di controllo e promuovendo la consapevolezza, l’istruzione e la ricerca”.

Il numero 21: “Assicurare una partecipazione equa ed effettiva nei processi decisionali legati alla biodiversità da parte delle popolazioni indigene e delle comunità locali, rispettare i loro diritti sui territori e sulle risorse, così come da parte di donne, ragazze e giovani”.

Le popolazioni indigene locali custodiscono conoscenze che se preservate potrebbero contribuire alla tutela di un patrimonio che è innanzitutto di quelle comunità, ma anche di tutta l'umanità.