Parmitano racconta il presente e il futuro dell'esplorazione spaziale

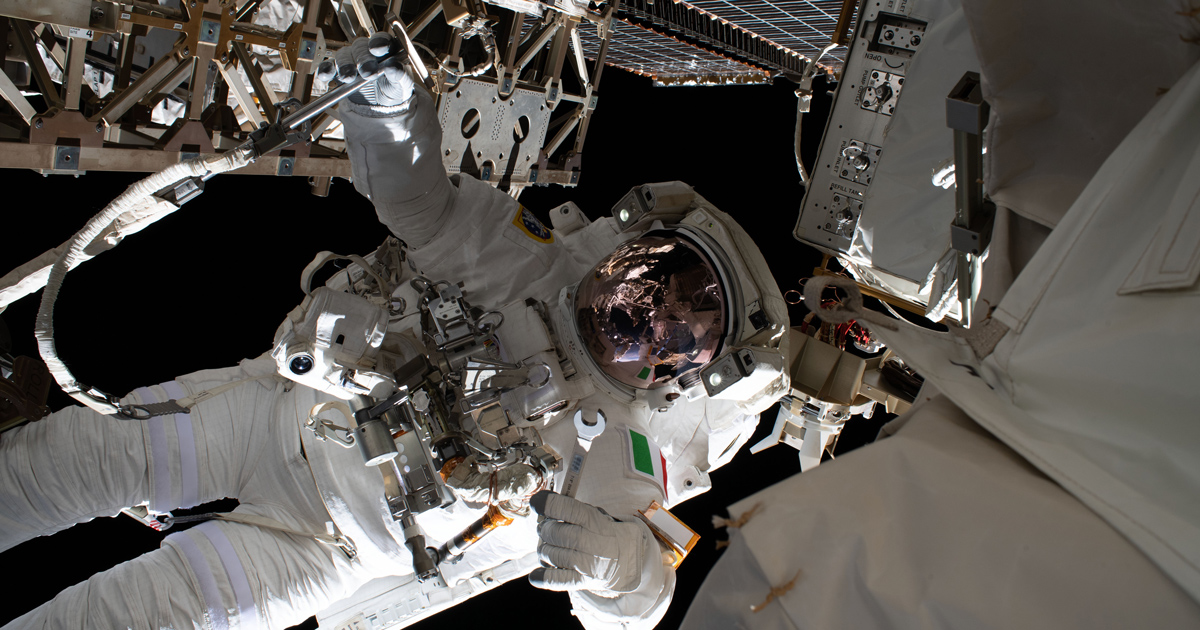

Luca Parmitano impegnato in una passeggiata spaziale sulla ISS. Foto: NASA

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare […] ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser […]

È vero: usare il celebre monologo finale del film di fantascienza Blade Runner per parlare di scienza e ricerca reali, nello spazio, potrebbe sembrare alquanto incauto. Ma, quando si sente parlare l’astronauta Luca Parmitano, quel filo che divide la fantascienza dalla scienza sembra farsi sempre più fine. C'è il grandissimo rischio di essere rapiti dalle sue parole ed essere trasportati in “mondi”, in posti fisici che anche per chi ci è stato sono difficili da descrivere a parole. Ospite del congresso Le geoscienze e le sfide del XXI secolo, Parmitano ha raccontato cos’è oggi e come sarà, domani, l’esplorazione spaziale, ha spiegato le sfide tecniche e fisiologiche per raggiungere la Luna e, poi (molto poi) Marte e il ruolo, sulla Terra, degli scienziati e delle scienziate (geologi tra tutti) che addestrano i viaggiatori dello spazio per le future missioni. Sì, perché anche chi vola nello spazio ha bisogno di andare a “lezione”, di imparare a fare delle cose per cui non è preparato.

Ma andiamo con ordine.

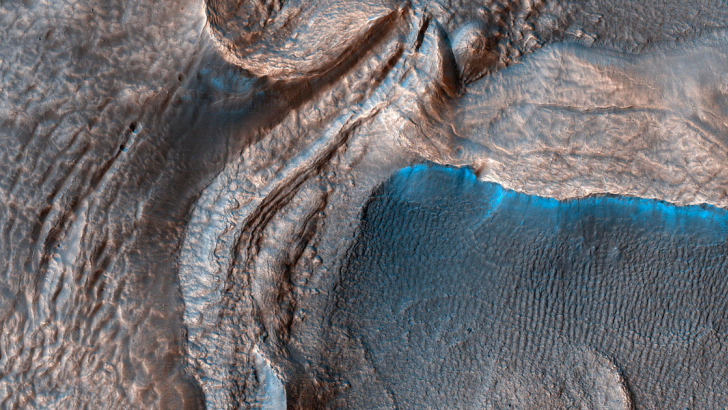

La terra vista dalla Stazione spaziale internazionale. Foto: NASA

Il senso di meraviglia dello spazio

Anche una domanda che può sembrare estremamente banale racchiude una risposta non scontata. Chiedere, di conseguenza, a Parmitano - che ha all’attivo 366 giorni di missione nello spazio divisi in due distinte missione sulla Stazione spaziale internazionale (ISS) – come è osservare il nostro pianeta da 400 km di distanza non ottiene una risposta altrettanto scontata: “Quanto tempo ho per rispondere? – scherza Parmitano mentre però i suoi occhi rincorrono il ricordo del primo momento in cui ha osservato la Terra dall’alto – Se avessi un’ora di tempo per raccontarlo, riuscirei a esprimere solo un decimo di quello che vorrei dire. Perché non esistono parole tali per descrivere quanto si vede: semplicemente non fa parte della nostra esperienza, né di quello che riusciremmo a immaginare”. Nella magnificenza c’è anche una consapevolezza, comune alle astronaute e agli astronauti che sono andate oltre l’atmosfera terrestre: quella di poter dare uno sguardo, da un osservatorio privilegiato, a un “pianeta estremamente fragile e che non ci appartiene”.

Limiti attuali e prospettive

Fare esplorazione spaziale significa avere a che fare con una scienza e una tecnologia che sono esponenzialmente complesse. In 25 anni di abitazione continua dell’orbita bassa, grazie all’apporto della ISS, “siamo riusciti ad acquisire – spiega Parmitano – le conoscenze e le capacità per spingerci oltre l’orbita terrestre, verso la Luna e poi verso Marte”. Ma le sfide sono ancora importanti. Ci sono limiti tecnologici: ci sono grossi problemi di sollevamento, cioè di aumentare la capacità di carico per trasportare oggetti e attrezzature più pesanti nello spazio: “È un problema di tipo di carburante e di combustione – ricorda l’astronauta dell’ESA – servono motori più potenti che non sono ancora stati inventati”. Padroneggiamo l’arrivo, in poche ore (tre circa) dalla Terra all’ISS, ma “la Luna si trova a una distanza 1.000 volte superiore e Marte a un ordine ancora superiore, a 400 milioni di km dal nostro pianeta”. Superati i problemi di spinta, ne esistono altri, ancora una volta tecnologici: uscire dall’orbita bassa, anche solo verso la Luna, richiede dei sistemi di produzione d’energia diversi: “Sulla ISS – dice Parmitano – usiamo i pannelli solari per l’energia elettrica necessaria al mantenimento del supporto vitale e degli esperimenti di bordo. Man mano che ci allontaniamo, la capacità di produzione di energia diminuisce e, al momento, non siamo ancora in grado di avere un sistema a circuito chiuso che garantisca il sostentamento dei sistemi e della nostra fisiologia umana”.

L’anello debole

E, a proposito di fisiologia umana: sì, siamo noi esseri umani l’anello debole dell’esplorazione spaziale. Superati i limiti tecnologici, Parmitano invita a tenere a mente come il nostro corpo non sia fatto per vivere in stato di microgravità o di sua assenza per lunghi periodi di tempo. Torna un altro parallelismo con la ISS: in orbita attorno alla Terra, l’equipaggio si allena per due ore e mezza al giorno con appositi apparecchi per mantenere il tono muscolare: “Ma questi attrezzi pesano troppo e non è pensabile trasferirli sulla Luna. Siamo soggetti a deterioramento e, oltre alla perdita di tono muscolare, subiamo anche quella di densità ossea che però non è reversibile”. Come se non bastasse, esiste un altro problema chiamato radiazioni. Sulla Stazione spaziale internazionale “in un anno si assorbono radiazioni pari a quelle di un operatore di una centrale nucleare sulla Terra”, argomenta Parmitano. Tutto a posto, quindi? No, perché sulla ISS si è ancora protetti dalla magnetosfera terrestre, ma sulla Luna, su Marte e durante il tragitto e l’eventuale permanenza, non ci sarebbe questo scudo e si deve ancora comprendere come proteggere gli astronauti e anche le apparecchiature di bordo.

Sembrerebbe un bollettino nefasto: con questa descrizione chi mai potrebbe pensare di riuscire a tornare sulla Luna e poi di andare su Marte? Al netto delle battute su tempistiche non combacianti (Parmitano ricorda come 10 anni fa Elon Musk promise di andare sulla Luna dopo 5 anni da allora), quello che si delinea è proprio il racconto di un’impresa difficile e da organizzare al meglio: “Ma come – incalza Parmitano – 60 anni fa siamo riusciti ad andare sulla Luna e ora ci facciamo tutti questi problemi per tornarci?” È proprio questo il punto: “Nessun governo, nessuna agenzia spaziale, oggi, si assumerebbe il rischio, come venne fatto con le missioni Apollo, di mandare qualcuno sulla Luna con il timore che non possa ritornare sano e salvo sulla Terra”. La tecnologia è cambiata, ma sono cambiati anche (e per fortuna) i criteri di sicurezza che governano l’esplorazione spaziale.

L'equipaggio della Expedition 61 assieme a Luca Parmitano. Foto: NASA

La Luna e Marte

Parmitano elenca poi quelli che sono i passi per tornare sulla Luna. Ricorda come il programma Artemis prevede, nel 2026, il lancio della prima missione con equipaggio al di fuori dell’orbita terrestre dopo 60 anni: “Useremo il lanciatore Artemis 1 e la navicella Orion”. Tratteggia gli altri progetti che prevedono razzi in grado di portarci sulla Luna e, in prospettiva su Marte. Starship e Superheavy di Space X, New Glenn di Blue Origin: progetti paralleli, ambiziosi e promettenti per portarci in orbita alla Luna. E poi? Poi serve un modulo di allunaggio che è ancora “in fase di progettazione avanzata”. Non solo, perché le ambizioni scientifiche mirano a tornare sulla Luna in una localizzazione diversa rispetto al programma Apollo: l’obiettivo sono i poli lunari dove c’è ghiaccio e quindi acqua. “Risorse in situ”, le chiama tecnicamente Parmitano. Ma per allunare sui poli serve un maggiore dispendio energetico: “Non è come nei film di fantascienza – precisa l’astronauta – dove in un batter d’occhio si può cambiare la rotta di un’astronave e arrivare ovunque”. Ci sono limiti della fisica e di rotte orbitali da considerare. Qui verrà in aiuto il Gateway, cioè “la futura stazione spaziale in orbita lunare che permetterà di avere un punto di riferimento e di aggancio per fare la spola tra i poli lunari e la stazione stessa”.

Già, la superficie lunare

E come ci abitiamo o ci proteggiamo sulla Luna? Serviranno habitat lunari e comprendere come installarli e proteggerli da un ambiente ostile. E qui viene in aiuto la ricerca scientifica, quella condotta sulla Terra per la Terra ma anche per l’esplorazione extraplanetaria. La geologia planetaria (e non è un caso che Parmitano fosse ospite del congresso nazionale di geoscienze) aiuta l’astronauta nelle sue sfide al di fuori dell’orbita terrestre. Lo fa, per i moduli abitativi in questione, studiando la geologia lunare e i famosi tubi lavici: condotti sotterranei lunari dove potrebbe essere possibile costruire gli habitat umani del futuro. Ma lo fa anche per molti altri aspetti.

Leggi anche: Lava tubes e il futuro delle esplorazioni spaziali su Luna e Marte

Gli astronauti a scuola

Sì. Gli astronauti studiano, imparano, si addestrano e ripetono. Ma non lo fanno solo per abituarsi alle accelerazioni dei lanci dalle piattaforme di volo o per prepararsi alle passeggiate spaziali. Apprendono da ricercatori e ricercatrici le tecniche che un giorno, sulla Luna e su Marte, metteranno in pratica per fare, a loro volta, scienza di superficie, ma in un ambiente diverso da quello terrestre. “Il training geologico – spiega Parmitano – è fondamentale. Non tutti gli astronauti sono scienziati, non tutti gli scienziati sono geofisici, geochimici o geologi, quindi è importante insegnare agli astronauti il linguaggio di quella esplorazione e le sue tecniche. L’obiettivo è di fare ricerca senza inquinare il sistema che si va ad esplorare. Ed è per questo che dobbiamo apprendere, oggi, come insegnare agli astronauti del futuro a fare questo tipo di esplorazione”.

Esplorazione spaziale, ricerca e ruolo dei privati

Dalle missioni Apollo a oggi sono cambiate molte cose: i protagonisti (sono molte di più le nazioni con capacità spaziale), gli obiettivi e gli scenari politici ed economici.

Lo spazio non è più appannaggio solo di agenzie pubbliche e di programmi interamente finanziati da enti governativi. I principali vettori da e per la ISS sono, ad oggi, privati. Impossibile non chiedere a Luca Parmitano un pensiero su questa commistione tra interesse pubblico, privato e ricerca scientifica: “Ritengo si tratti della possibilità di usare delle risorse che prima non esistevano e che, ora, sono a disposizione delle agenzie – ragiona l’astronauta ESA – l’idea è quella di continuare a utilizzare le risorse dei privati per permetterci di avere delle basi di studio nell’orbita bassa terrestre e, allo stesso tempo, garantire alle agenzie di investire fondi per l’esplorazione spaziale verso la Luna e verso Marte”.

Leggi anche: Dal pubblico ai privati: la nuova era delle stazioni spaziali orbitanti

Un pensiero corre anche a quello che rischia di essere il peggior taglio del budget della NASA dalla sua nascita e alle possibili conseguenze nei programmi spaziali e di ricerca internazionali: “Sarebbe ingenuo pensare che non ci possano essere eventuali ripercussioni – ragiona Parmitano – anche a livello internazionale nel supporto a tutti gli esperimenti, a tutta la scienza e a tutta la tecnologia necessaria per fare esplorazione spaziale e ricerca scientifica”. D’altra parte, l’astronauta rimarca come l’Agenzia spaziale europea “guardi con attenzione alla situazione della NASA. I tagli non sono una novità ma più sono importanti più possono avere effetti a onda verso le altre agenzie. Noi ci stiamo preparando per offrire ai Paesi europei programmi proiettati verso il futuro con proposte affascinanti e promettenti”. Parmitano immagina il coinvolgimento anche di nuovi attori “come l’India o i Paesi del Sudamerica per rimanere protagonisti dello spazio insieme alla NASA”.

Leggi anche: Una corsa allo spazio con meno fondi. La NASA e il taglio del budget

Lo sguardo è al futuro, alle sfide fisiche, tecnologiche e scientifiche dell’esplorazione spaziale, a tutto quello che è al di là della percezione di un comune abitante terrestre che si può nutrire, al massimo, dei racconti irreali della fantascienza, già citata all’inizio di questo articolo. E se, però, un astronauta potesse scegliere una qualsiasi tecnologia da un film o un fumetto di fantascienza, quale “ruberebbe”? Ci si aspetterebbe di sentire parlare di motori che viaggiano oltre alla velocità della luce o di astronavi con grandi capacità di manovra, ma la risposta di Parmitano è molto più pragmatica: “Ruberei sicuramente uno di quegli scafandri morbidi e confortevoli che si vedono: sembrano non essere pressurizzati e comodi. Sarebbe un deciso passo avanti per la nostra esplorazione”. I tecnici di NASA, ESA e delle altre agenzie sono avvisati…

Un'altra passeggiata spaziale di Luca Parmitano. Foto: NASA