Egidio Meneghetti, una vita da schedato

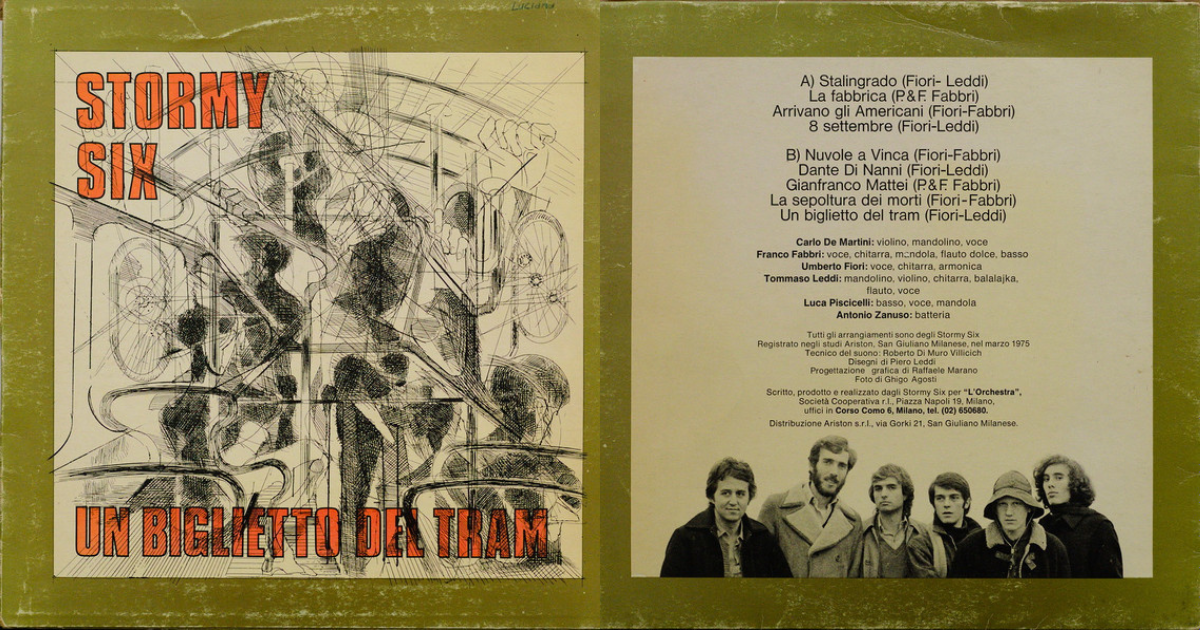

Particolare della copertina del fascicolo di Meneghetti conservato presso l'Archivio centrale dello Stato di Roma, con la data di morte aggiunta a mano

Quando si parla di Egidio Meneghetti si pensa allo scienziato brillante, all’antifascista, al rettore che guida l’Università di Padova nel dopoguerra. C’è però un lato poco noto della sua biografia, riemerso in occasione dell’importante mostra a lui dedicata a 80 anni dalla Liberazione: nonostante il prestigio accademico, l’impegno civile e l’alto profilo scientifico — è membro dei Lincei e due volte eletto dai suoi pari nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione — fino alla sua morte nel 1961 Meneghetti è oggetto di sorveglianza da parte degli apparati di pubblica sicurezza. La sua adesione all’Anpi e la partecipazione a eventi culturali e politici lo collocano infatti nel mirino delle autorità, come raccontano documenti inediti raccolti dallo storico Giovanni Focardi, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DISSGeA) dell’Università di Padova.

Già dalla fine degli anni Venti, in pieno fascismo, Meneghetti viene schedato, controllato e sorvegliato dalla Divisione Polizia politica: un’‘attenzione’ prosegue anche nell’Italia democratica. “Abbiamo trovato una documentazione significativa nell’Archivio centrale dello Stato di Roma – racconta Focardi – in particolare nei fondi del Ministero dell’Interno, Direzione generale di Pubblica sicurezza, Divisione Affari riservati. Questi documenti ci dicono che, nei primi anni dell’Italia democratica, continua una capillare attività di sorveglianza politica, sulla falsariga del Casellario politico centrale dell’epoca liberale e fascista; in qualche caso lo stesso fascicolo creato durante la dittatura viene addirittura inserito in quello del periodo post 1945”.

Una storia che sorprende, ma fino a un certo punto. La schedatura politica, infatti, non scompare con la nascita della Repubblica. “Dal 1949 si consolidano nuove categorie di controllo – spiega lo storico, che nelle sue ricerche si occupa anche di magistrature, ordinaria e militare – tra cui la categoria Z, dedicata ad ‘anarchici, socialisti, comunisti’ e che include pure alcuni cattolici, tutti ritenuti ‘pericolosi per l’ordine democratico dello Stato’”. Accanto al nome di Meneghetti compaiono figure come quelle di Giulio De Benedetti, direttore della Stampa dal 1948 al 1968, Delio Cantimori, Vittorio Gassman, Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti, Primo Levi… C’è, tra l’altro, una nutrita presenza di donne, spesso semplici iscritte ai partiti comunista e socialista, come la giornalista Anna Garofalo, l’attrice Franca Valeri, la direttrice della Galleria Borghese Paola Della Pergola, l’avvocata Zara Algardi. “Oggi può sembrare quasi uno scherzo – osserva Focardi – ma in quegli anni bastava firmare un appello o partecipare a una manifestazione culturale con ospiti provenienti da Paesi dell’Est per finire sotto osservazione”.

Leggi anche “Lottare per la libertà, resistere a Padova”: la Resistenza secondo Egidio Meneghetti

“Ci sono fascicoli su intellettuali come Gabriele De Rosa, Renzo De Felice, Eugenio Garin, Giuliano Procacci, il ‘filocinese’ Marino Berengo, Manlio Cancogni, Gianni Rodari, l’urbanista Antonio Cederna, l’architetto Ernesto Nathan Rogers – continua Focardi –. Uomini di cultura, docenti, giornalisti: la loro colpa? Essere socialisti o comunisti, aver sostenuto l’Anpi o firmato appelli per la pace, partecipato a conferenze”. Il caso di Mario Primicerio, futuro sindaco di Firenze, schedato per aver aderito a un’iniziativa di Giorgio La Pira sul conflitto in Vietnam, è emblematico. Una pratica, quella della sorveglianza politica, che per quanto riguarda i socialisti inizia ad attenuarsi solo con i governi di centrosinistra del 1965, mentre bisogna attendere il 1975 e il compromesso storico perché anche i comunisti cessino di essere visti come una minaccia all’ordine democratico.

Non è tutto: la Direzione generale di Pubblica sicurezza schedava anche chi era ritenuto di destra, neofascista o collaborazionista (categoria B), gli stranieri ‘pericolosi’ (cat. O) e, durante gli anni del terrorismo, molti altoatesini (ca. J). A questi vanno aggiunti i fascicoli personali degli schedati dai Carabinieri (presso gli archivi del ministero della guerra, poi difesa): si pensi per esempio agli oltre 150,000 fascicoli creati nei soli anni 60 dal Servizio informazioni forze armate (SIFAR), successivamente al centro di un’inchiesta e di uno dei più grossi scandali dell’Italia repubblicana. “Insomma oltre a essere un Paese con 60 milioni di allenatori della nazionale, siamo stati e forse siamo ancora anche un Paese di schedatori e di schedati”, sottolinea il docente.

Riguardo a Meneghetti sono determinanti la sua partecipazione a manifestazioni e attività dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la vicinanza al Partito socialista e alcune prese di posizione pubbliche: come quella in cui nel 1950, durante un evento pubblico organizzato proprio dall’Anpi, denuncia “i tanti arresti di partigiani sotto false accuse”. Tanto basta a includerlo in un sistema di controllo strutturato e capillare: “Incrociando le ricerche con altri documenti ho trovato il suo nome anche in elenchi redatti dalla prefettura di Padova nel 1960 – dice Focardi –, che riportano docenti universitari ritenuti ‘orientati verso i partiti socialcomunisti’. Documenti che, tra l’altro, spesso presentano errori: il noto matematico Giuseppe Zwirner, azionista e più tardi aderente al Psi, viene ad esempio classificato come insegnante di chimica industriale e iscritto al Pci. Anche il libero docente di letteratura italiana Giulio Reichenbach, già espulso nel 1938 a seguito delle leggi antiebraiche, seppur sia orientato verso il Partito liberale risulta schedato; similmente a Giovanni Someda, direttore dell’Istituto di elettromeccanica a Ingegneria e orientato verso la Dc. Risultano ‘pericolosi per l’ordine democratico dello Stato’ anche persone avanti con gli anni, come il filologo e grecista Manara Valgimigli, del quale si chiedono ancora informazioni nel 1961, quando ha 85 anni”.

Non si schedano solo le persone ma anche gruppi e associazioni culturali, religiose, professionali, persino quelle dei magistrati: ovunque ci sia una collettività, lì arriva un sistema di sorveglianza ramificata. Meneghetti non è dunque il solo a finire sotto l’occhio della pubblica sicurezza, tuttavia il suo profilo colpisce per l’intensità e la continuità del suo impegno: per Focardi “ci troviamo davanti a un intellettuale che non ha mai smesso di essere antifascista, e che tuttavia proprio per questo viene sorvegliata come un potenziale pericolo”.

Un paradosso che va letto nel contesto della situazione politica e internazionale dell’immediato dopoguerra, nei primi anni della guerra fredda: “Negli anni Cinquanta aver aderito alla Resistenza non è sempre visto come un merito: in certi ambienti può anzi essere un problema. In questo periodo per esempio diversi giovani magistrati che hanno combattuto contro il fascismo come Ettore Gallo, Paolo Barile e i fratelli Galante Garrone – Alessandro è tra gli schedati – scelgono, vedendo l’apparato giudiziario chiudersi rapidamente in sé stesso, di abbandonare la magistratura a favore dell’avvocatura e della docenza universitaria. Sono gli anni in cui lo Stato si riorganizza e, soltanto parzialmente, si arriva alla democratizzazione degli apparati, persistendo anche molti elementi di continuità – norme, uomini, pratiche, mentalità – con la dittatura”. La sorveglianza diventa così anche uno strumento per delineare in qualche modo una mappa ideologica dell’università italiana, dove facoltà e singoli docenti e ricercatori vengono classificati a seconda delle (presunte) appartenenze politiche.

Il punto non è solo storiografico ma politico: “L’articolo 3 della Costituzione repubblicana afferma che ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali’. La realtà è che, soprattutto nei primi decenni della Repubblica, professare idee di sinistra può costare il lavoro e la carriera. La stessa Dc, almeno inizialmente, non ha il pieno controllo delle istituzioni, con i ministeri che restano in mano a dirigenti formati durante il fascismo: solo con il tempo riuscirà a occupare gli snodi centrali del potere”.

Nel fondo in cui è conservato il fascicolo su Meneghetti compaiono, come detto, anche altri nomi noti; il suo caso ha però un significato particolare: “Parlarne significa restituirgli per intero il senso del suo impegno fin dagli anni Venti. Non solo quello del periodo cruciale del 1943-45, ma anche quello civile e culturale degli anni successivi, fino alla morte nel 1961. Trovarlo in questi elenchi è una conferma della sua scelta. Ha lottato per la democrazia anche dopo la Liberazione”. Oggi riscoprire questi fascicoli personali vuol dire, secondo Focardi, fare i conti con una transizione lenta, a tratti dolorosa e piena di contraddizioni: “Dopo vent’anni di dittatura e due anni di guerra civile, la Repubblica si fonda anche sull’amnistia politica del giugno 1946, e quindi su una precoce rimozione delle colpe dei responsabili. Tuttavia, nonostante le istituzioni siano state così pronte a schedare partigiani e antifascisti, Egidio Meneghetti ha continuato a partecipare in prima persona all’esercizio quotidiano di difendere i nuovi diritti e le nuove libertà”.

SPECIALE RESISTENZA A PADOVA

- Otto settembre 1943: la seconda Caporetto

- L'antifascismo di Concetto Marchesi

- Gli studenti che fecero la resistenza

- Kounellis a Padova: storia di un monumento incompreso

- L’attentato del 1944 a “Il Bò”

- Le sorelle Martini, partigiane e studentesse

- Il comandante “Renato”

- Mario Todesco, il martire mite

- Lodovico Todesco e gli studenti partigiani del Grappa

- Concetto Marchesi, il rettore sovversivo