La giustizia climatica è una sfida (anche) culturale e di sopravvivenza

Una spiaggia dell'arcipelago Kiribati. Foto: Shutterstock

Le onde del mare si infrangono in un ribollire di schiuma. L’acqua sulla spiaggia è placida, color cobalto. Si allontana e ritorna, in moto perpetuo come il sole che sorge, si alza e tramonta di nuovo. Ogni granello di sabbia è un pensiero. Il ricordo degli antenati, la voce di chi deve ancora essere. Baniti Ekeieta Semilota parla dell’oceano e parla di sé stessa: la sua isola, Tarawa, è uno dei 33 atolli e isole coralline dell’arcipelago dei Kiribati, dove è nata e cresciuta. Uno Stato Oceano il suo, fatto dell’oro bruciante delle spiagge, del verde smeraldo degli alberi e delle mangrovie, del blu immenso del cielo che si mescola alle tinte cangianti del Pacifico. Baniti ha nella voce il canto del mare e nei capelli neri il profumo del sale. Le sue parole sono dure, gli occhi scintillano: giustizia climatica per i Kiribati non è un concetto, è una questione di sopravvivenza. L’acqua che abbracciava le isole ora minaccia di sommergerle, l’erosione costiera avanza di giorno in giorno, l’acqua potabile è scarsa, aumenta la frequenza e l’intensità di mareggiate e cicloni tropicali, mentre la biodiversità collassa e con essa le risorse naturali di un mare saccheggiato e martoriato. “Non vogliamo essere vittime, ma protagonisti del cambiamento” ripete Baniti “vogliamo che il mondo ascolti il nostro dolore, ma soprattutto la nostra forza e la nostra determinazione”.

Le Small Island Developing Countries

Baniti è una dei giovani portavoce delle cosiddette Small Island Developing Countries (SIDS) - letteralmente ‘Piccoli Stati insulari in via di sviluppo’ - che si stanno facendo avanti da tutti gli angoli del pianeta: dalle Maldive a Palau, da Saint Kitts and Nevis alle Seychelles, da Vanuatu a Barbados. Lontane dalla terra ferma e lambite dai flutti, preferiscono farsi chiamare i ‘grandi Stati oceanici’, come sottolinea Victoria Alis, delegata al clima per le Seychelles e responsabile di progetti per la giustizia climatica. In fondo il suo Paese ha sì solo 459 km quadrati di terra emersa, ma la superficie di oceano di sua competenza si estende per 1,4 milioni di km quadrati, un’area quasi equivalente a Germania, Francia e Spagna messe insieme… “Altroché piccoli Stati!” Sorride Victoria, gli occhi scintillanti sotto la fascia di stoffa colorata che le tiene a bada i riccioli scuri.

Da Tuvalu, invece, una delle nazioni più piccole al mondo, a metà strada tra le Hawaii e l’Australia, arriva la voce di Penilota Vaguna Ioane: “Voi parlate di mitigazione e adattamento, discutete sugli aggettivi e sulle virgole: il mio Paese intanto rischia di non esistere più prima che io compia trent’anni. Non voglio che i miei figli debbano conoscere Tuvalu solo dalle foto dei libri di storia”.

Le voci di Baniti, Victoria e Penilota si uniscono a quelle dei leader dei loro Paesi, i più determinati ed espliciti nel parlare di crisi climatica e nel richiamare ciascuno ai propri doveri e responsabilità, sotto l’egida di un’urgenza che per milioni di persone ha già superato il ‘qui ed ora’. Secondo i dati dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), entro il 2050 molte delle isole del Pacifico saranno inabitabili. L’innalzamento del livello del mare, che cresce a una media - purtroppo in aumento - di 3,3 millimetri all’anno, minaccia di sommergere intere nazioni. I grandi Stati oceanici stanno affrontando in prima linea gli effetti di una crisi che non hanno contribuito a creare.

“ Il mio Paese rischia di non esistere più prima che io compia trent’anni Penilota Vaguna Ioane

Una spiaggia di Tuvalu. Foto: Shutterstock

La giustizia climatica è una responsabilità collettiva

Per loro giustizia climatica vuol dire non dover abbandonare le proprie case per sempre in migrazioni forzate, non lasciare che le proprie terre e culture vengano sommerse, si tratta del diritto di continuare a esistere. La necessaria trasformazione dell’attuale modello economico e sociale può avvenire soltanto coinvolgendo coloro che sono in prima linea nella difesa dei loro territori e ne conoscono profondamente caratteristiche, problematicità e potenzialità. Sostenere e promuovere chi già propone modelli alternativi di relazione fra le persone e fra le persone e la Terra - come nel caso di molte comunità indigene - è una responsabilità collettiva. Una transizione ecologica giusta ed equa deve essere con tutti e per tutti, assicurando rappresentanza, inclusione e tutela dei diritti delle comunità e delle persone più vulnerabili, nella convinzione che solo lavorando insieme si possano trovare soluzioni per un futuro migliore.

Giustizia climatica significa che diritti umani e diritti del pianeta sono un’unica cosa: non può esserci lotta per l’ambiente che non tenga conto delle lotte per l’equità sociale e viceversa. Anche la Climate Justice Alliance delle Nazioni Unite evidenzia come la crisi climatica abbia un impatto drammatico sulle comunità che ne sono meno responsabili. I paesi più ricchi, che rappresentano solo il 16% della popolazione mondiale, hanno a carico oltre il 75% delle emissioni globali di gas serra, mentre le nazioni più povere, che contribuiscono solo al 3% delle emissioni, affrontano le peggiori conseguenzee non hanno strumenti per reagire: da cicloni a siccità, da inondazioni a conflitti per l’energia. Quando nel 2019 il ciclone Idai colpì il Mozambico, lo Zimbabwe e il Malawi, la povertà strutturale, la mancanza di infrastrutture resilienti e l’impossibilità di rispondere rapidamente a eventi climatici estremi resero ancora più drammatica la devastazione: vi furono più di 1.500 vittime e milioni di persone persero tutto. Al contrario, quando nel 2012 l’uragano Sandy si abbatté su New York, gli impatti furono significativi, ma le risorse messe in campo per la prevenzione prima e per la ricostruzione poi, oltre alla possibilità di offrire una risposta rapida all’emergenza, ridussero nettamente i danni e la perdita di vite umane. Lo stesso meccanismo si ripete anche all’interno dei Paesi stessi dove le comunità vulnerabili, spesso già emarginate, subiscono gli impatti più gravi.

Danni dell'uragano Sandy a Staten Island - NYC. Foto: Shutterstock

Per usare una metafora diventata ricorrente quando si parla di giustizia climatica, siamo tutti nello stesso mare in tempesta, ma c’è chi ha lo yacht, chi ha la zattera e chi, senza nemmeno il salvagente, non ha mai avuto la possibilità di imparare a nuotare. Ed è difficile non associare tale immagine a quella di tutti coloro che, innocenti e impotenti, si trovano nel nostro mare proprio in quest’ultima condizione, in fuga da conflitti e disastri climatici di cui spesso non conoscono nemmeno le cause e le dinamiche. Anche perché l’interconnessione dei fenomeni si fa sempre più complessa e si ingarbuglia il groviglio tra clima che cambia e il degenerare dei conflitti che insanguinano la Terra. Le guerre e le violenze dilagano, esacerbate dalla scarsità di risorse, e mettono a loro volta a ferro e fuoco interi Paesi, rendendo impossibile l’adattamento delle comunità colpite. Del resto guerra e crisi climatica non convengono a nessuno… O no? Alle compagnie del fossile e ai trafficanti d’armi convengono eccome: sono un affare che vale miliardi. La logica del profitto non guarda in faccia né le persone, né il pianeta. I rifugiati in fuga da terre senza respiro si moltiplicano, senza che sia possibile identificare con precisione il motivo esatto della loro migrazione forzata. Se è vero che le stime parlano di centinaia di milioni di persone che nei prossimi vent’anni potrebbero essere costrette ad abbandonare le loro case a causa del riscaldamento globale - secondo alcuni potrebbero superare il miliardo - è un dato di fatto che i migranti climatici rischiano di diventare gli invisibili fra gli invisibili: lo status di rifugiato climatico infatti ancora non è riconosciuto dal diritto internazionale. E anche qualora lo fosse, come distinguere tra chi fugge da una guerra piuttosto che da un disastro climatico, oppure da entrambi? Oltre al petrolio, al gas, alle terre rare e al cibo che scarseggia, si parla anche di acqua che diventa oro e di aria pulita appannaggio di pochi: nelle metropoli indiane ormai si può ‘respirare’ solo a pagamento, in appositi bar per l’ossigeno.

“ Ma non si tratta solo di storie lontane o esotiche

Non si tratta soltanto di storie lontane, di orrori che devastano la Siria, il Sahel o il Medio Oriente: anche il nostro Sud Italia sta soffrendo siccità senza precedenti, che accompagnate da una cronica cattiva gestione infrastrutturale lasciano intere città prive di acqua potabile per mesi, oltre a infliggere danni insostenibili a tutto il comparto agricolo. Seppur dotato di maggiori risorse per far fronte alle crisi, nemmeno il Nord è immune, dalla tempesta Vaia che nel 2018 ha spazzato via i boschi del Nord-Est, alla siccità del Po che, nel 2022, ha messo in ginocchio l’agricoltura della Pianura Padana, causando miliardi di euro di danni. Le ripetute alluvioni in Emilia-Romagna aggravate dall’alto tasso di cementificazione del territorio, hanno evidenziato ulteriormente la crescente imprevedibilità degli eventi estremi e la grande difficoltà a farvi fronte. Una penisola, la nostra, fatta di coste, pendii, isole… Una meraviglia di cultura e natura, ma anche hotspot climatico per eccellenza: desertificazione, mari che si alzano e dissesto idrogeologico fanno del nostro Paese un osservato speciale per gli effetti del riscaldamento globale. E anche in Italia a pagare sono le fasce fragili della popolazione, chi non può andarsene dalle città troppo inquinate, chi non ha alternativa alla propria terra senza nutrimento, chi resta soffocato dalle ondate di calore, chi non può permettersi di ricostruire tutto dopo un’alluvione.

Per questo, oltre che di mitigazione - riduzione drastica delle emissioni - e di adattamento, ossia prepararsi al clima che cambia attraverso misure di prevenzione basate sulla natura e sulle nuove tecnologie, si parla di risarcimento dei danni. Mentre si discute sul perché e sul percome della transizione ecologica, c’è già chi sta pagando e, ahimè, sono coloro che meno possono permettersi di farlo. Il meccanismo di risarcimento dei danni - il cosiddetto loss&damage nel linguaggio diplomatico - dovrebbe far sì che i Paesi più ricchi si assumano il peso delle loro responsabilità storiche, contribuendo finanziariamente ai fondi per una transizione giusta ed equa, ma anche per far fronte alle perdite già in essere nelle aree più vulnerabili. Purtroppo le risorse economiche stanziate in questo senso sono ancora infinitesimali rispetto alle reali necessità e le prospettive, nella situazione geopolitica attuale, non lasciano ben presagire. I rappresentanti degli Stati oceanici e dei Paesi considerati in via di sviluppo stanno mettendo molta pressione affinché i loro diritti vengano riconosciuti: non si tratta di carità, ribadiscono, ma di giustizia.

“Perché per la guerra oro assai e i soldi per il clima non ci sono mai?” Gridano gli attivisti e le attiviste che oggi scendono in piazza per la giustizia climatica e per la pace. Che piacciano o meno le varie forme di protesta contro l’inazione climatica, è ormai evidente che il punto centrale è proprio questo: non ci può essere soluzione al riscaldamento globale che non affronti i problemi alla base delle dinamiche di violenza e prevaricazione che caratterizzano sempre più i rapporti fra Stati e fra individui. La lotta contro la crisi climatica non è una mera questione di ambiente, né una battaglia per ‘salvare il pianeta’, è un’opportunità per ripensare i nostri modelli di convivenza e costruire una società giusta e solidale. La consapevolezza di un necessario approccio sistemico alle sfide globali preoccupa e spaventa, perché va al di là della componente scientifica e richiama il nostro diritto e dovere a una cittadinanza attiva. È una sfida prima di tutto culturale, che ha a che fare con i diritti umani oltre che con quelli della natura e che riguarda ogni aspetto del nostro stare al mondo. La scienza e la tecnologia ci offrono dati; conoscenze e strumenti, possono disegnare scenari futuri sulla base delle informazioni a disposizione, spiegare le soluzioni efficaci per far fronte ai problemi in essere e sottolineare quale sarà il prezzo da pagare se non le metteremo in atto. Scienziati e ingegneri possono scervellarsi fino allo stremo, ma non potranno mai rispondere all’unico interrogativo dirimente: avremo noi, come individui e come società, la volontà di utilizzare le conoscenze e gli strumenti a nostra disposizione per costruire giustizia climatica? La risposta, dalle lontane isole del Pacifico ai quartieri chiassosi delle città d’Occidente, è nelle storie che sceglieremo di scrivere e nelle trame che decideremo di tessere con queste nostre mani operose di contraddittoria, eppur sorprendente, umanità.

Leggi gli altri articoli della serie intitolata "La giustizia climatica":

- I fili intrecciati della Terra e dell’umanità

- Siria, l’ambiente come vittima e strumento di guerra

- La giustizia climatica è una sfida (anche) culturale e di sopravvivenza

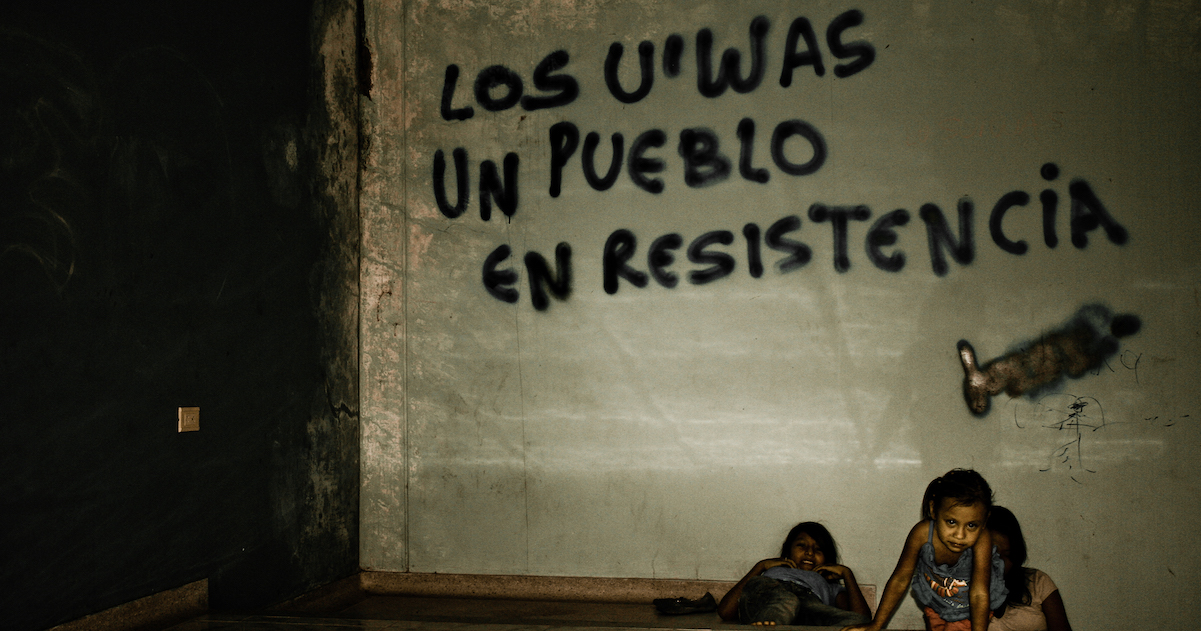

- La lotta degli U'wa colombiani in difesa del loro territorio

- Amy Jenson, la scienziata che studia il ghiaccio dell'Alaska e difende la sua terra

- Fatima: la lotta in difesa delle oasi, contro la crisi climatica e l'agricoltura intensiva