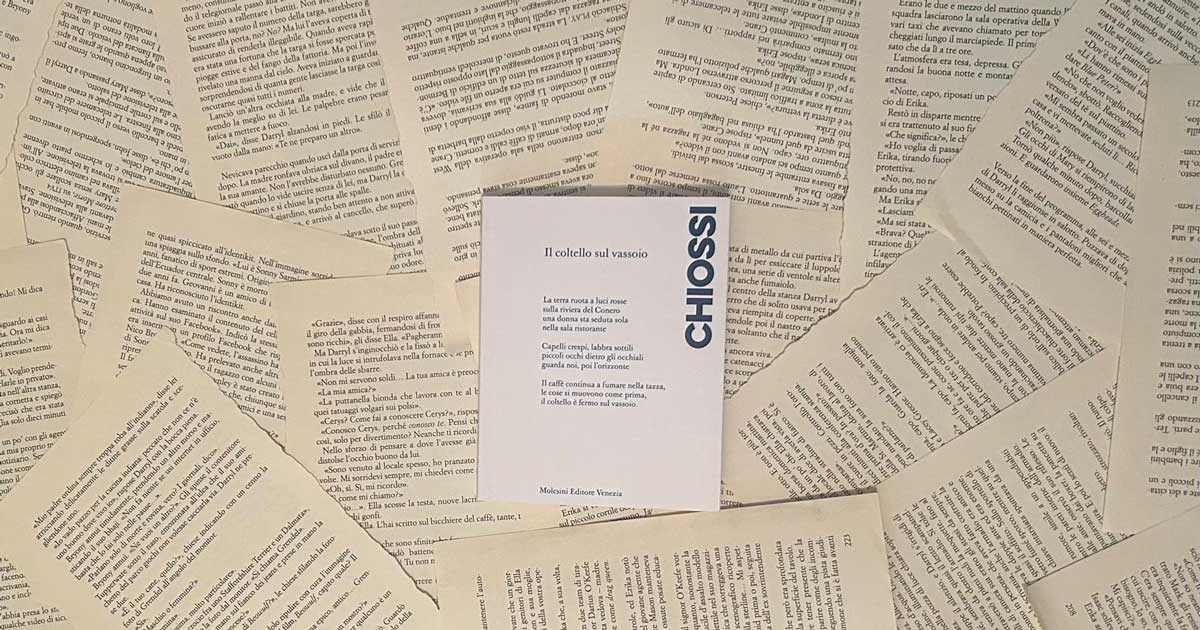

La verità vi prego sull'amore: Il coltello sul vassoio di Veronica Chiossi

Veronica Chiossi scrive poesia che libera. Perché non imbriglia nella fascinazione della tristezza, non costringe a un furioso ripiegamento sentimentale, parla d’amore prendendone le distanze. Non a caso forse quel “Cantico del disamore” con cui si apre Il coltello sul vassoio (Molesini Editore), composto di due parti (una nel qui e ora, preceduta dall’altra che risale alle origini che tutti abbiamo, perché tutti deriviamo), è schiettamente sfacciato e non dissimula. Letti intatti, musica dei CCCP di sottofondo, cassonetti che puzzano, uomini che “Boia dio, che bea bestia!” davanti a una spilungona bionda. La vita è così. Niente trine e merletti: finalmente. Al limite si può galleggiare, “pesce morto di piacere”. Il mondo vive, è abitato, produce, resiste, completamente ignaro di quello che la protagonista prova . Che pure “guarda tutto”, come forse non ha mai fatto prima, memore di una “felicità tropicale” che non era altro che inganno. Non è sola. Semplicemente non onora il dio della “coppietudine”, non agogna un marito che “è pratico e portatile”; “è una prosa”; “è una casa”; “è una cosa”; ascolta il dialetto del mastro vetraio (“te magni pan e vero”), sopravvive agli olezzi sul “bus 4L alle 7 di mattina”, contempla un mondo dall’altezza delle vibrisse di un gatto, si fa bulbo d’occhio di un pesce, salva un topo dall’affogamento, disturba dall’allevamento intensivo “ogni coscienza attutita”.

E l’amore dunque? Forse è illuminare per un momento solamente il graffito della caverna dell’anima. A denti stretti – i nostri, i suoi – Chiossi lo fa fare a chi legge.

1. "Il coltello (è fermo) sul vassoio". Mentre intorno tutto sembra come prima, anche se qualcosa di terribile è accaduto. Che rapporto c'è, secondo te, tra la percezione soggettiva e la realtà ontologica delle cose?

La mia impressione è che talvolta il dissidio fra i due piani percettivi sia inspiegabile. Se il mio cuore cessa, apparentemente, di battere, il mio mondo si ferma, com’è possibile che “Il caffè continua a fumare nella tazza / le cose si muovono come prima / il coltello è fermo sul vassoio”?. Secondo Freud, bambino e poeta sono simili: entrambi costruiscono un mondo immaginario, con regole serie, a cui credono fermamente, per cui in un certo senso il poeta, con la sua capacità di ricevere scosse dal reale, è spesso preda di quelle fantasie infantili per cui crede che la sua realtà sia la realtà.

2. L'abbandono (oggi a volte si chiama ghosting) è qualcosa che sembra avere sempre radici ben piantate: l'inventario del disamore presente richiede l'esistenza di un inventario del disamore passato. Tu credi davvero che le colpe dei padri... ?

Credo di sì. Penso sia molto difficile liberarsi dall’imprinting familiare. Se il nostro primo modello di coppia è stato profondamente sbilanciato, se qualcosa ci è venuto a mancare troppo presto, come potremo essere in grado di riconoscere in età adulta le caratteristiche fondanti di un rapporto sano, cioè l’onestà, la pazienza e il rispetto? Penseremo di non meritarcele e probabilmente perpetueremo un circolo vizioso di disamore. L’amore è una lingua che si impara da piccoli, impararla da adulti è molto faticoso, è un processo artificiale, come imparare una lingua a trent’anni frequentando un corso, e non grazie all’imitazione e all’ascolto passivo dell’età infantile. L'unico modo per smettere di essere vittime di guitti vari è la consapevolezza di essere vittime, prima di tutto, di un meccanismo perverso e masochistico.

3. Un tuo componimento maledice: "Che tu possa bruciare nella vampa che io ho acceso / che tu possa dissanguarti di zanzare / che il mio sangue per sempre ti perseguiti...".

Forse c'è bisogno di riuscire a restituire almeno il verbo dell'offesa, quando la si è subita?

Credo di sì. Mi sono divertita a scagliare costui in una mia versione immaginaria della bolgia dei fraudolenti, nella parte più fonda dell’Inferno. Posso chiamarlo divertimento adesso, a posteriori, al momento della scrittura si è trattato di un tentativo di sublimare con l’arma della parola il desiderio di vendetta e di violenza da cui, chiunque abbia subito sulla propria pelle una violenza, un'ingiustizia, credo sia tentato. Fondamentale è riconoscere la parte più brutale che alberga in noi e trasformarla in altro, in arte, se è l’arte la forma espressiva con cui sentiamo affinità. Spezzare la catena dell’essere umani, per quanto suoni illogico, perché siamo proprio noi esseri umani gli unici animali che nuocciono all’altro per vendetta o ideologia, e non per necessità biologica.

4. Non ne possiamo più dei Baci Perugina. "... Il cuore si snatura / si sfalda / la merda del cuore". Tolti quegli orpelli all'amore, cosa resta? E la coppietudine, come la chiami, cos'è a ben guardare? Un rifugio? Un habitus ereditato?

Resta, se si è davvero costruito qualcosa, l’integrazione spirituale nell’altra persona a dispetto delle prove, separazioni e cadute. Tuttavia, trovo infantile una fede cieca nell’amore romantico in un’era in cui, dallo stesso mezzo, possiamo ordinare quasi simultaneamente una pizza capricciosa e un amante (penso alle app di incontri). Il capitalismo tecnologico insieme al consumismo che divora anche i rapporti personali e all’individualismo assurto a religione non creano certo un terreno favorevole allo sviluppo di relazioni solide perché l’amore, per un’altra persona, per un’ideale, si nutre anche di altruismo, di sacrificio di sé. E a volte penso che l’esaltazione amorosa sia solo un blando anestetico esistenziale che causa più malanni di quelli che dovrebbe curare. Eros insomma è il cugino scemo di Àgape, e il mondo ha decisamente più bisogno della seconda.

La “coppietudine” è un simulacro vuoto, una fortezza illusoria in cui ci asserragliamo. Come una borsa firmata, seppur contraffatta, è uno status symbol di comatosa normalità. Il contrario della coppietudine a me ricorda la laguna: un sistema protetto, arricchito dall’acqua dolce dei fiumi, che esiste anche grazie allo scambio con l’altro, l’acqua salata del mare.

5. Cosa è, per te, in definitiva, fare poesia? Se in un romanzo è esercitata la massima finzione per dire verità, questa forma espressiva come ragiona? Come ragiona nelle tue mani?

Citerò Borges che cita Sant’Agostino, quando gli venne chiesto cosa fosse il tempo: se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so. Se dovessi azzardare una spiegazione, direi che per me si tratta di poter toccare un pensiero, di tradurre nella materialità dell’inchiostro (non scrivo al computer) l’evanescenza di un’impressione. Spesso, come in un atto fisiologico, si tratta di svuotare la mente di una carica emotiva insostenibile. In sintesi, la poesia è un ossimoro: massimo abbandono emotivo e massimo controllo linguistico.

La poesia implica una dose di finzione (non è finzione e artificio la stessa gabbia metrica?) e anche l’immaginazione poetica è illusione, tuttavia si parte sempre dal vero, anche se è un vero “drammatizzato”. Nelle mie poesie in genere mi sforzo di dire la verità che non vorrei confessare nemmeno a me stessa.

“ Il caffè continua a fumare nella tazza / le cose si muovono come prima / il coltello è fermo sul vassoio Veronica Chiossi

Leggi gli altri articoli della serie "La verità vi prego sull'amore":

- La verità vi prego sull'amore. I romanzi d'amore piacciono a tutti

- La verità vi prego sull'amore: Tutto quello che so dell’amore di Dolly Alderton

- La verità vi prego sull'amore: Il coltello sul vassoio di Veronica Chiossi

- La verità vi prego sull’amore: I mariti di Holly Gramazio

- La verità vi prego sull'amore: Ricompense di Jem Calder